昔も今も、重要な位置付けを持った産業である林業。人々は古くから、伐採した木のより効率的な輸送について様々な方法を考えてきました。

例えば、山の斜面に滑り台のような設備を組み立てそこを木材で滑らせる方法や、一度木を川に落とし川の流れる力を利用して下流側へ運ぶ方法などがありました。しかし近代に入ると木材の需要が急速に高まった事で、より効率的な輸送方が求められるようになり、森林鉄道(森林軌道)と呼ばれる林業用の鉄路が用いられるようになりました。

九州でも様々なところに建設され、自動車の一般化に伴い廃止されてきた森林鉄道たち。今回はその中から、宮崎県えびの市に存在した飯野森林鉄道の最大の遺構、めがね橋をご紹介します。

飯野森林鉄道とは? ~川内川沿いを走ったトロッコ~

(出典:国土地理院ウェブサイト

※地理院地図より一部を加工し利用)

初めに、今回の主題の一つである飯野森林鉄道について軽く解説していきます。

飯野森林鉄道はその名の通りえびの市の飯野地域の貯木場を起点に、川内川に沿う形で加久藤カルデラの外輪山へと登っていく林業用の鉄道です。上村小・中学校八ヶ峯分校跡付近で白水谷方面へと分岐する支線もあり、支線を含めた総延長は約25~30kmほどにも及びます。

この森林鉄道は元々、熊本県の大平地区に存在した営林署と飯野の貯木場を結ぶ目的で昭和3~4年(1928~1929年)頃敷設されました。終点の大平地区には伐採や製材を担う事業所が設けられた他、昭和29~30年(1954~1955年)には飯野小・中学校の大平分校も開校するなどして集落の人口は200人ほどとなり、林業で大変栄えたそうです。

また、終点から尾根を挟んだ先には、人吉盆地方面から段塔森林軌道も迫っていました。

(※右側の小さい方の車輪)

飯野森林鉄道は、木材の運搬のほか軽便鉄道として旅客輸送を行う事もあった様です。そもそも大平地域自体が山奥であり、えびの飯野駅(※当時は飯野駅)方面への交通の足として重要でした。機関車も三台ほど運用されていたといいます。

しかしそんな飯野森林鉄道も、自動車の普及を受けて昭和37年(1962年)に廃止。大平地区は徐々に人口が減少し、事業所と共に大平分校も昭和40年(1965年)に廃止されました。集落も完全に廃れ、現在は地図上からも大平集落は消えてしまっています。

森林鉄道って、普通の鉄道と何が違うんだろう?

普通の鉄道でも、昔は荷物を運んだり、今でも貨物を運んだりしているよね?

違いは色々あるぜ。まず、あくまで林業に専念したものなので、終点や経由地は人里離れた山奥を通る事も少なくない。

そしてその分地形の制約も多いから、ナローゲージ(※軽便鉄道)という狭い軌間の利点を生かしかなり無理矢理な線路の付け方をすることもあるんだ

今なお遺る雄大なめがね橋 月の木川橋

廃止から半世紀以上が経った飯野森林鉄道。廃止後は、その線路敷はほとんどが普通の道路や林道へと転用されました。

しかし、構造物の中には今なお当時の姿のまま遺されているものもあります。それが川内川支流 有島川との交差部に架けられた月の木橋(めがね橋)です。

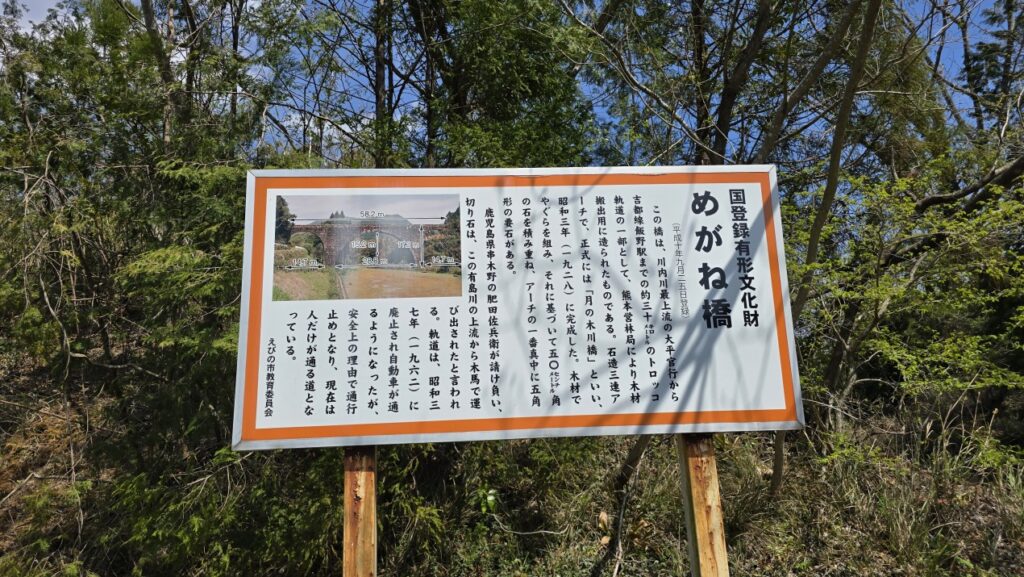

月の木橋は飯野森林鉄道を構成する一部分として、昭和2年(1941年)から主に鹿児島県串木野の人々を筆頭とした作業者によって着工されました。アーチ部は串木野の業者であった肥田 佐兵衛が、基礎部分は片岡 熊太郎が主体となって築造されたそうです。径間の大きさは約30mほどで、これは石造りアーチ橋における径間の大きさで全国第三位を誇ります。

森林鉄道の廃止後、この橋は市道の一部として自動車の往来もありましたが、現在では安全上の理由から遊歩道となっています。

また、めがね橋として国登録有形文化財にも指定されており、駐車場なども整備され当時の森林鉄道の土木遺産の一つとして観光地化されていました。

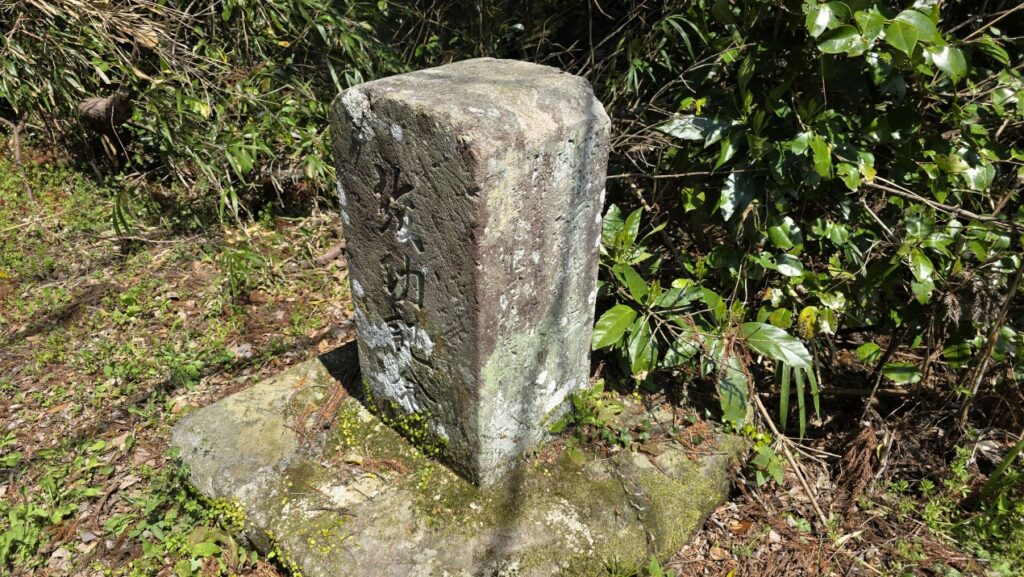

現在、自動車の通行は不可ですが、徒歩での横断が可能です。橋は親柱も綺麗に遺され、竣工年月等が掘られているのが確認できました。

橋の上の道路なった路盤が、かつての森林鉄道の線路敷の跡です。橋の前後にも当時の森林鉄道の路盤が遺っています。

ちなみに橋の名前である月の木というのは槻の木(ケヤキ)の事を指しており、当時このあたりにケヤキが自生していた事からこの名が付いたとされています。

橋の袂には竣工記念碑も建っていました。飯野森林鉄道の建設事業において、この橋の架橋がとりわけ一大工事として行われたことが分かります。

現地の案内看板によれば、この橋の建設にはのべ数千人の人々が関わったといわれています。事業主は当時の熊本営林署。管轄下であった大平地区からえびの飯野駅へのアクセスのために建設したため、森林鉄道の大部分は宮崎県内を通っています。

橋を隣接する広場などから見上げて見ると、アーチの頂点部分に五角形の石が用いられている事に気付くと思います。

これは親石や要石と呼ばれるもので、アーチ石橋を象徴する意匠であると共に、アーチを構成する輪石を支え石橋全体の強度を高める役割を担っています。

なお、これらの石は有島川の上流側で切り出され、木馬(※木材を並べて作るソリのような物)によってここまで運ばれ使用されました。

橋より先の森林鉄道は、川内川の左岸沿いにひたすら山手へと進んでいきます。

今回は取り上げませんが、大部分は転用した林道や並走する林道などでその痕を辿ることが出来ます。ただし山奥の山道なので、しっかりとした装備と時間的余裕が必要です。

森林鉄道沿いに、支線と分岐する場所には八ヶ峰分校が、大平地区には大平分校という廃校の跡も残っています。

おわりに

衰退の一途を辿り、今ではすっかり見る事の難しくなった森林鉄道。実は数少ない現役の森林鉄道のうち一つは、鹿児島県の屋久島にあります。筆者も一度行ってみたいと思いながら、なかなか屋久島に行く機会もなく……。

それはさておき、森林鉄道の跡地というのは九州にもたくさんあります。とりわけ多いのは宮崎県で、九州山地などに向かって多くの森林鉄道が走っていました。

跡地が今も分かりやすい路線もあるので、気になった方はぜひ調べてみてくださいね。

ちなみに鹿児島県のうち、薩摩半島には森林鉄道はほとんどなかったみたいだな。熊本との県境に近い大口地域では、当時馬車軌道などの森林鉄道や軌道がいくつか走っていたことが確認されているぜ