鹿児島一のシンボルと言っても過言ではない存在、桜島。

市街地からも容易にアクセスができ、雄大な活火山としての姿や、火山活動にまつわる史跡など観光地にも恵まれたジオパークです。かつては武地区から登山も可能でしたが、現在は湯ノ平より上へは登る事は出来ません。

そんな桜島には、その各地に学校が建てられ今まで島民を主とした児童の教育に貢献してきました。

中には桜島の大正噴火以前から開校していた物もあり、今回紹介する桜洲小学校もその一つです。

桜島の横山地区にかつて存在していた初代 桜洲小学校は、大正噴火の際に麓を襲った溶岩流によって今なお埋没したままになっています。

桜洲小学校の概要

桜洲小学校は、明治15年(1882年)に地頭屋敷跡地に創立されました。当時からこの横山地区の一帯は西桜島における玄関口に位置し、袴腰台地上に築かれた横山城の袂に島内としては最大規模の集落が形成されており、その地域の児童教育を担うべく開校したのです。

桜洲(しゅうしょう)はさくらしまとも読むことができ、桜島の学校ではメインをはる立ち位置として創立されたことが分かります。

明治30年(1897年)には高等科を併設し、桜洲尋常高等小学校へと改称。高等科というのは、明治19年(1886年)に公布された小学校令にて尋常小学校と高等小学校とに学業を段階分けする事となり、尋常小学校に併設された高等小学校の事を俗に高等科と呼んでいました。

そんな桜洲小学校とその付近一帯を、大正3年(1913年)から発生した桜島の大噴火、いわゆる大正噴火が襲いました。

横山集落は一部を残してそのほとんどが溶岩流によってのみ込まれ、桜洲小学校も完全に埋没。その後大正噴火の難を逃れていた人々が桜島へと帰ってくるようになると、児童教育の再開が急務となります。

翌年の大正4年(1914年)には、現在の桜洲小学校のある場所へと仮校舎を設け桜洲尋常小学校として移転。増改築を続け、大正13年(1924年)には再度高等科を設けて桜洲尋常高等小学校に回帰します。

昭和16年(1941年)には、同年に公布・施行された国民学校令に基づき桜洲国民学校へと改称。

その後昭和22年(1947年)になって、ようやく創立当初と同じ桜洲小学校へと名前が戻りました。

そんな桜洲小学校ですが、令和8年(2026年)には鹿児島市発の義務教育学校である桜島学校に統合され、閉校する見通しとなっています。

埋没した旧校舎敷 -初代 桜洲小学校跡の現在

前述の通り、現在の小池地区にある桜洲小学校は横山地区にあった初代 桜洲小学校が移転してきたものです。

今回は、既に溶岩によって埋没してしまった初代 桜洲小学校の跡地を実際に訪問してきました。

初代 桜洲小学校の跡地とされる場所は、桜島の玄関口である桜島港より市道 城山線を進んだ先にあります。

老人ホームの脇から分岐する小道があり、その先の広場が桜洲小学校の跡地です。

小径へ入る前に、その周囲を観察してみます。

この一帯はまさに初代 桜洲小学校を呑み込んだ溶岩流が固まってできた土地となっており、20m近くに及んで標高の変化が起こっていました。

小径へと戻り先へ進むと、城谷 文城という方の句碑が建っています。

日本伝統俳句協会の評議員を務めた人物で、昭和12年(1937年)に桜島を訪れて以来魅了され5・60回ほど訪れたのだとか。

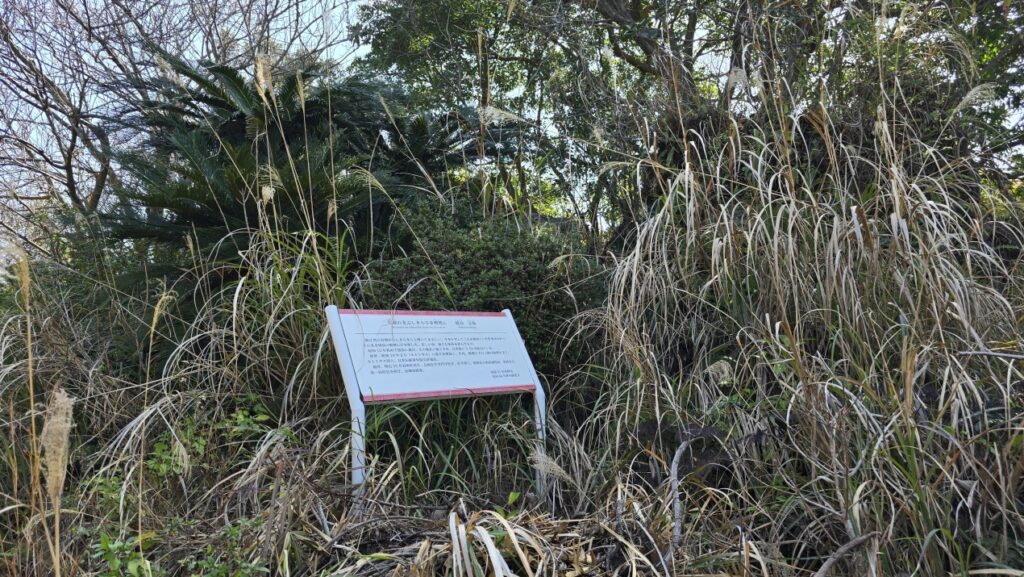

残念ながら石碑周辺は春にも関わらず藪と化しており、肝心の句碑をご拝読するには至りませんでした。

初代 桜洲小学校跡(桜島ユースホステル跡地)

小径の行きつく先は開けた広場。ちょうどこの広場の付近の地下が初代 桜洲小学校跡地になります。完全に埋没してしまっており、学校があった頃の痕跡は一切残っていません。

この広場の一画には元々、桜島ユースホステルというホテルが建っていました。小径から見て左側に建屋があり、写真に写っている場所はそのグラウンドでした。

桜島ユースホステルは令和2年(2020年)に老朽化などを理由に閉業し、建屋は既に解体され現在の広場の一部となっています。

令和4年(2022年)には鹿児島市の観光施設新設計画でこの場所が選定地の一つに上がりましたが、別の場所に決まりここは未だ空き地のまま。

空き地の一画には桜島町が今も管理する泉源施設がありました。

泉源とはその名の通り温泉の湧き出ている場所です。どうやらここで取水した湯をマグマ温泉まで導水しているようでした。

初代 桜洲小学校跡を示す石碑たち

空き地の東側にはいくつかの石碑がまとめて設置されています。

これらはそれぞれ初代 桜洲小学校跡地を示すいくつかの石碑と、牧暁 村の句碑です。

どうも桜島ユースホステル閉業以来手があまり入っていないようで、既に自然による浸食がかなり進んでいました。

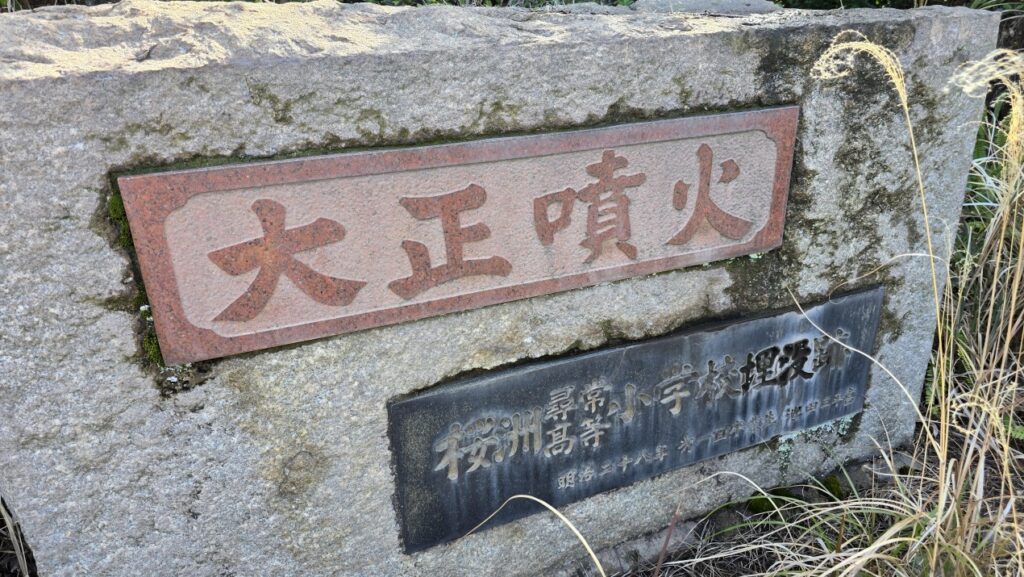

ひと際目立つ大きな石碑は、明治28年(1895年)に桜洲小学校を卒業した卒業生による大正噴火 桜洲尋常高等小学校埋没跡の碑です。

花崗岩らしきものなどがあしらわれ、茂みの中でも存在感を発していました。

この左側にも同様の石碑が二つあり、うち一つの碑文の書は同じ人物によるものでした。

埋没跡の碑の隣にある小さな石碑は、昭和46年(1971年)に大正噴火から50年が過ぎた事の記念として、初代 桜洲小学校を偲び建てられたものです。碑文にはその旨が刻まれています。

ちなみに初代 桜洲小学校には歴史上旧校舎と新校舎の二つが存在していて、旧校舎は明治19年(1886年)頃に、新校舎は明治34年(1901年)頃から建築・使用されていたそう。

牧暁村歌碑と桜島爆発記念碑

最後に、桜洲小学校とは直接関係しないものの牧暁村歌碑も石碑群の中に建っています。

牧暁 村は鹿児島新聞(現・南日本新聞)の記者を務めていて、東桜島小学校内に建つ桜島爆発記念碑の文章を担当した人物でもありました。

東桜島小学校内の桜島爆発記念碑は当時の観測所が全くの見当違いの予測を打ち立てた事を非難する内容を含み、自身の身は自身らで守る重要性を伝えるもので科学不信の碑とも呼ばれています。

参考資料

・昭和63年3月 『桜島町郷土誌』