海。日本が島国である以上、東西南北何処へ向かえど何れ出会うのが海です。

鹿児島県もいくつかの海に面していますが、その中で最も存在感を放っているのが薩摩半島と大隅半島を隔てる錦江湾。

火山活動による複数のカルデラ噴火で形成された錦江湾は、古くから交通や産業の面で住民の生活と密接に関わってきました。

そんな錦江湾ですが、近世以来は人工的な埋立が加速。特に鹿児島市近郊の現在の海岸線は古くとは大きく異なっています。

昭和後期に鹿児島市に合併された旧・谷山市の地域においてもそれは例外ではありません。江戸時代の和田干拓から始まり、七ツ島を埋め立てた鹿児島臨海工業地帯の造成など、度重なる干拓や埋立事業により本来の海岸線は歴史の中に消えていきました。

かつては白砂青松とも称された砂浜たち。損なわれたかつての海岸線を辿り、その現在の姿をご紹介します。

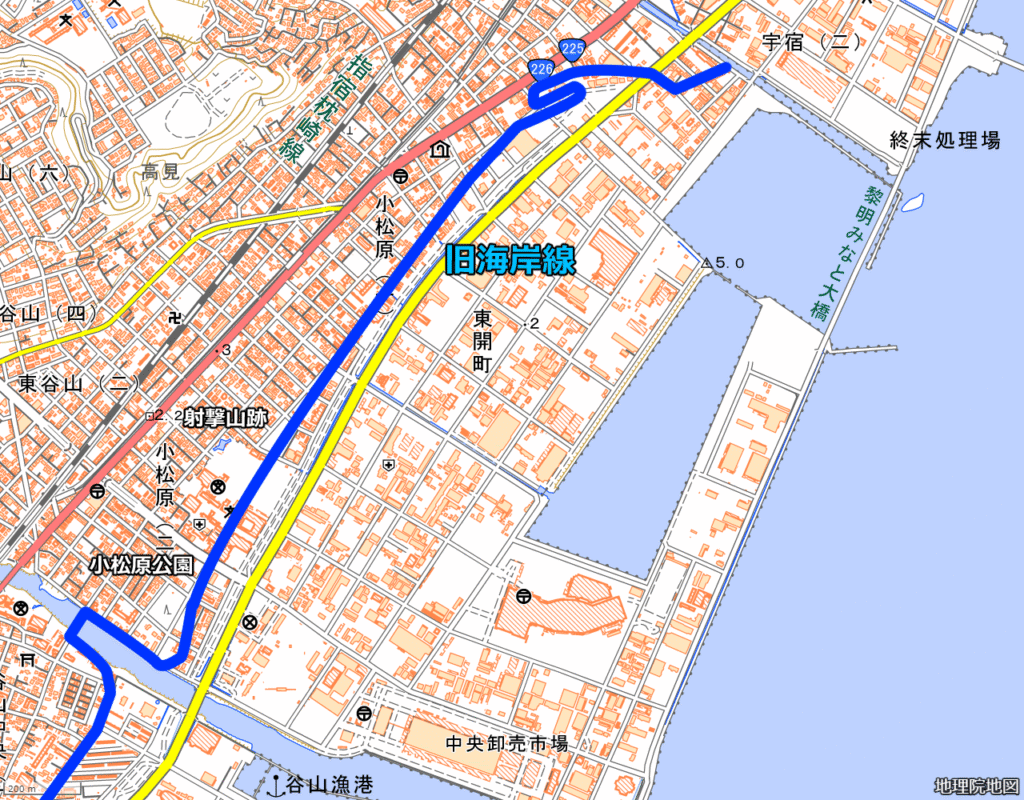

旧・海岸線(脇田~永田川)

(出典:国土地理院ウェブサイト

※地理院地図より一部を加工し利用)

今回、北は脇田川、南は五位野川までの旧・海岸線を北の方からご紹介していきます。

初めに脇田川から永田川までの区間。小松原や塩屋といった地名自体がこのあたりが旧・海岸線である事を示しています。

旧・海岸線の線形は主に旧・谷山街道(山川路)の海沿いルートに沿っており分かりやすいものの、徹底的な区画整理が行われており痕跡はあまり遺されていません。

かつての脇田浜と小さな砂嘴

県道と脇田川との交差部に架かる脇田浜橋より少し下流に、旧・海岸線と埋立地の境界があります。写真の左側のマンションが建っているあたりがかつての海岸線。

脇田川の河口付近は、古くは埋立以前は海に付き出た崎に近い地形となっていたようです。現在も区画に当時の地形が僅かに残っています。

脇田川より県道を進むと、写真のような水路に遭遇します。

この水路は部分的に当時の海岸線に沿っており、写真の水路より左側は海でした。水路自体に存在感はあるものの、当時の海岸線である事を知る人はあまりいません。

水路沿いの小径には塩土老翁(シオツチノオジ)が鎮座。

その名が示すように塩づくりの神様です。古くから谷山の旧・海岸線では塩田による製塩が盛んで、現在塩田自体は残っていないのものの、塩屋という地名や塩釜神社の存在がその事を伝えています。

祠の年代は不明。見た目がさほど古くないので、再建か何かされたものなのかもしれません。

複数の商業施設のある広い区画は、かつて複数の極小規模な砂嘴が形成されていた場所。ほぼほぼ砂州になりかけの状態でしたが、埋め立てられ痕跡はありません。

また、合併以前の旧・谷山市と鹿児島市の市境にもなっています。その事に関係があるかは不明ですが、市境となっている沿岸には松林があったようです。余談ですが、現在は産業道路に沿った谷山緑地公園(グリーンベルト)の起点がかつての市境と同じ場所になっています。

砂嘴ってあまり聞いた事がない言葉だけど……

川などが運んできた砂などの堆積物が、潮の流れでくちばし状に積もった地形の事だな。分かりやすいところでいえば指宿の山川はまさに砂嘴の上に町があるぜ。

かつては脇田川の両岸に小さなものが幾つか形成されていたんだ

旧街道と並走する旧・海岸線 射場山と小松原

上~中塩屋地区に入ると、旧・海岸線は旧・谷山街道に並走する形で若干弧を描く直線で存在していました。残念ながらこの一帯は特に区画整理の影響が強く、旧・谷山街道共に現地では線形もはっきりしないほど痕跡がありません。

このあたりの埋め立てが進んだのは昭和40年(1965年)前後。初めは東開町工業用地として埋立られ、後に鹿児島臨海工業地帯の三号用地として拡張されました。産業道路より海側、東開町(旧・谷山市)が成立したのも東開町工業用地整備と同時期です。

旧・海岸線沿いに射場前公園という公園があります。

園内には射場山と呼ばれる小高い土山があり、旧・海岸線もその射撃山のすぐ東側を通っていました。かつての海岸線を示す遺構の一つです。

射場山は人工的に造られた山で、その名の通りここにはかつて大砲の射場がありました。弘化3年(1846年)の8月28日には大掛かりな洋式砲術演習が行われ、島津 斉彬が視察した事で知られています。真夏日の炎天下、大砲を大人数で運ぶ実戦に近い演習だったそうです。

なお演習から十数年後、この近くの永田川沿いに煙硝倉という火薬製造所が設置されています。が、そちらは後に西南戦争時に政府軍の手により焼け落ち消失しました。

射場前公園からラサール高校を挟んだ先、松原の広がる区画があります。

この小松原公園の松原は保存樹林にも指定されており、鹿児島自然百選にも認定。当時ここに砂浜があった事を示す直接的な遺構であると共に、小松原という地名の由来です。

ここに松原があるのは、元々この場所が島津 久光の玉里別邸の敷地であったため。彼の息子(七男)にあたる島津 忠済の病気の療養のため、綺麗な砂浜の広がるこの場所に別邸を設けたのが始まりです。

残念ながら玉里別邸は区画整理によって完全に消滅し、松原も数分の1ほどにまで縮小した形で保存されています。別邸を囲む形で塀もあったようですが痕跡はなし。

旧・谷山街道に架かる塩屋橋から見て、水道橋がある場所より少し下流側に当時の永田川の河口がありました。永田川の下流側は当時柏原川とも呼ばれ、その河口は港として海運に使用されていました。

ちなみに現在塩屋橋が架かっている場所には当時、柏原橋という仮橋が架かっていました。永田川が浅かった事もあり、満潮時以外に限って通行可能な沈下橋だったようです。

橋の通れない満潮時には船での渡しが行われていたとのこと。残念ながらその痕跡は一切遺っていません。

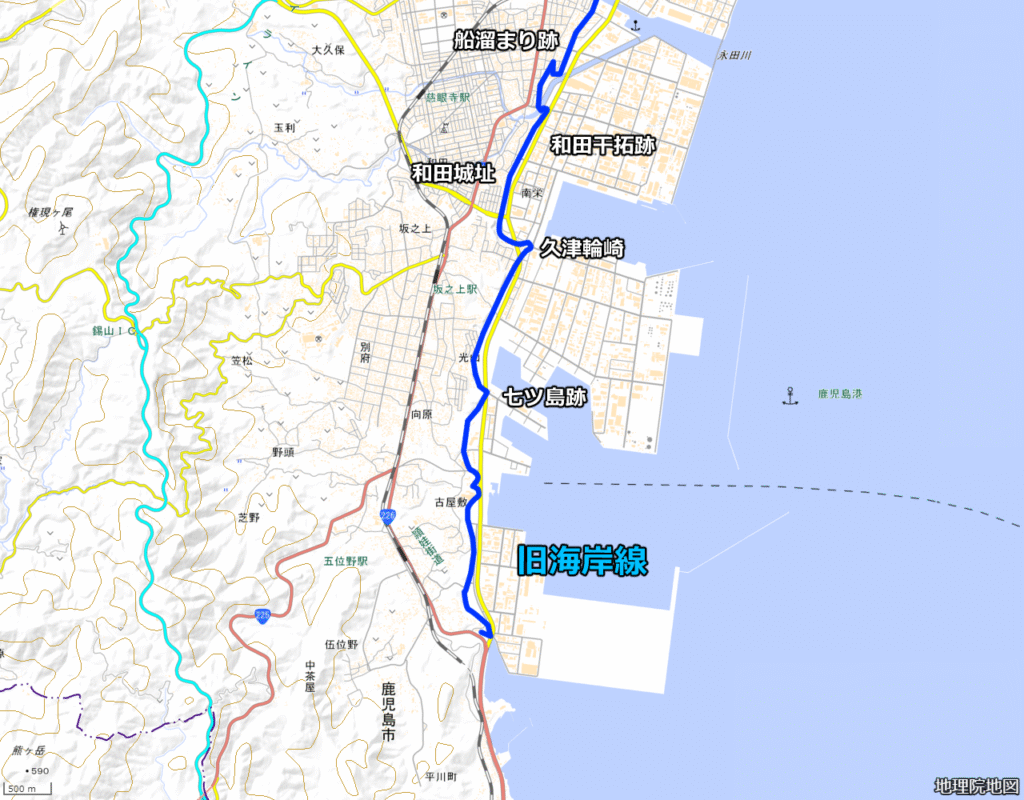

旧・海岸線(永田川~五位野)

(出典:国土地理院ウェブサイト

※地理院地図より一部を加工し利用)

永田川から南側は引き続き塩屋村を通ったのち、和田へ。

和田の区間は特に和田干拓という江戸時代からの干拓があり、その跡地が鹿児島臨海工業地帯の一部に転用されていたりします。

旧・海岸線に沿って道路が残る 塩屋区間

永田川の右岸側へ行くと、これらの海岸線の中で数少ない防潮堤が遺っている場所が存在。

詳細は年代は不明なものの、昭和30年代ごろのものではないかと思います。

元々は後述の松崎のあたりまで約800mに及ぶ防潮堤があったようですが、現在遺っているのはそのうち約50mほどです。

そのすぐ海側にはかつて鹿児島県臨海工業用水管理事務所がありました。廃止後はディスカウントストアの敷地になっています。

かつての塩屋村の旧・海岸線は、そのまま現在の市道 小松原団地1号線と同じ場所にありました。

広い歩道の部分が旧・海岸線の防潮堤跡地です。時折やけにジグザグしている箇所があるのは旧・海岸線の名残になります。

このあたりも砂浜が広がっており、周囲には墓地が、少し内陸には並行して旧・谷山街道が存在していました。現在海側には埋立地として南栄町(鹿児島臨海工業地帯の一部)が広がっています。

旧・谷山市きっての商業地区 旧・松崎町

直線区間を抜けて、和田川に突き当たる場所の一画には新地公民館。このあたりから旧・松崎町に入ります。

新地公民館にある水神の祠は年代も由緒もはっきりしません。ただ、元々和田干拓の一画に社が立っていたようで、そこから移設されてきたものかもしれません。

和田川左岸、谷山市民会館の駐車場と東新緑地(公園)には船溜まりがありました。

海側と共に埋め立てられましたが、分かりやすい形で区画が分けられています。当時の松崎は谷山における商業の中心地であり、この船溜まりには漁船が多く停泊していました。

また、このあたりの和田川下流は町下川とも呼ばれていたようです。

旧・谷山街道に合流して進んだ先、谷山市民会館や港緑地公園がある場所も当時は海(和田川河口)でした。

船溜まり跡からの一連の区画に痕跡が遺っています。このあたりは谷山麓の築かれた低い台地が一気に海に落ち込む場所で、現在の国道から旧・松崎町へは急な下り坂になっているのが特徴です。その坂道のうち一つは浜田道と呼ばれ、福元村(現在の下福元町)を経由する街道でした。

江戸時代の干拓跡地沿い 和田地区

和田川を渡ると、市道 和田塩屋海岸線に合流。市道名が指し示す通りこの市道の直線が旧・海岸線。

和田浜とも呼ばれた海岸沿い、現在の卸本町と南栄町の埋立地の一部は和田干拓があった場所です。

和田干拓との境には塀もあったようですが痕跡はありません。そのうえ、度重なる災害によって和田干拓は何度も被害を受け修復も追いつかず、一時は地図上から姿を消すほどでした。

この和田干拓跡の山手には玉林城(通称:和田城、神前城)が存在していて、現在その跡地には伊佐智佐神社が鎮座。かつては城のあった高台との高低差が大きく、この一帯の掛之下という地名は崖の下から転じたものではないかと思われますが推測の域を出ません。

和田干拓とは、旧・谷山市の沿岸和田浜に設けられていた干拓(農業用の人工的な陸地)です。干拓と埋立地は厳密には異なり、埋立地がその名の通り埋め立てるのに対し干拓は海の水を干上がらせる事で陸地を得ます。

万治元年(1658年)、当時の総田地奉行からの藩命により開拓されたのが和田干拓。範囲はかつて久津輪崎から和田川河口の付近までだったそうです。

造成以来、一部を除き農地として利用され続けるも、度重なる災害に悩まされ続けました。

大正8年(1919年)からは県をあげての大修理が行われ、昭和8年(1933年)に工事は完了。現在はその大半が埋立地となり痕跡は遺されていません。

旧・海岸線はやがてバイパスの一つである県道 玉取迫鹿児島港線と合流。ここより南側の旧・海岸線はこの県道(通称・産業道路)を使って辿っていく事になります。

このあたりの平地もかつての和田干拓跡地の一部。中でもテニスコートや交通安全教育センターがあるあたりには、昭和14年(1939年)より家畜衛生試験場九州支場が設置されていました。そちらは現在、隣接する中山町の栫城址袂に移転しています。

また、一画には鹿児島市民体育館がありますが、ここには元々和田中学校の旧学舎がありました。体育館はその旧学舎の体育館を改修して転用したものです。

和田中学校は鹿児島臨海工業地帯造成に伴い、尾根一つ挟んだ内陸側に移転しています。

久津輪崎と七ツ島跡 シラス海食崖連なる旧・海岸線

交通安全教育センターの裏手、掛之下公園の端には久津輪崎(轡崎)の跡地があります。

鹿児島臨海工業地帯が造成される以前、この場所には海に突き出た細い岬がありました。久津輪崎と呼ばれ、居住のあった平地区間とシラス海食崖から成る七ツ島の浜辺との境となっていた場所です。かつての和田干拓はその地形を活かして造成されました。

伝承の舞台ともなっており、一説によれば南北朝時代に懐良 親王が上陸したのはこの久津輪崎とも云われています。上陸地には山川説など異説も複数ありますが、上陸後懐良らがこの一帯の谷山氏を頼った事を考えれば自然な言い伝えです。

他にもここは前述の伊佐智佐神社の旧・鎮座地でもあります。伊佐智佐神社は元々和歌山県の熊野本宮大社から勧請されてきたもので、現在の伊佐市に一度鎮座していた事から伊佐と付いています。御神託により複数回遷座しており、この和田の地 久津輪崎には船で上陸後その近くの五之原に社を構えました。これが後に再度遷宮を行い現在の玉林城址の伊佐智佐神社となっています。

埋立が進むまではこの久津輪崎まで神輿を担ぐ浜下りという祭事がありました。

久津輪崎は埋立の際に完全に削り取られ、その痕跡や存在も表立って継承される事無く歴史的な風化が続いている場所の一つです。

久津輪崎より南側は、光山公園裏手のシラス海食崖に沿って旧・海岸線が存在していました。

シラス崖の上は坂之上の台地であり、旧・谷山街道やJR 指宿枕崎線の線路もその台地上を通っています。

この直線状の旧・海岸線もまた七ツ島海水浴場として栄え、夏場には賑わいを見せました。

現在休館中である七ツ島サンライフプールはこの海水浴場埋立の補償として設置されたものです。

七ツ島と称された七つの小島があったあたりには、久津輪崎とは別に小さな岬が今も残っています。

小さな港として船が滞留していた場所ですが、ここには今も小さな洞窟が口を開けていました。

シラスという事もあり、自然なものなのか人工的なものなのか断定ができません。見た目は防空壕に近く、本来の奥行きは不明です。現在はあまり奥行きが無いように見えました。

※崩落や窒息などの危険性があるため、絶対に内部に立ち入らないでください。

なお、名勝だった七ツ島については別途記事で取り上げる予定の為今回は詳しく取り上げません。

サンライフプール裏手を過ぎ、坂之上からの市道が県道と合流する近くにはまた別の岬がありました。

しかしこちらは久津輪崎同様に削り取られ、その跡地にはホームセンターが建っています。

この裏手の台地上には草野貝塚が、一段下には清泉寺の跡地があります。

近くには障子川や野頭川などが合流する旧・河口があります。

写真の場所が旧・海岸線で、元々はこの場所に河口がありましたが、現在は産業道路の開通により海は若干遠のいています。

右岸側の広い平地には食肉加工センター。食肉加工センターが建っている場所は元々、障子川の運んできた堆積物から成る平地でした。

この場所では旧・谷山街道も一時的に海沿いに降りてきていたようです。

岩石質となった旧・海岸線 五位野地区

障子川を挟んだ南側からは旧・海岸線の地質が一変。これまでのシラスからはうってかわり、岩石質の地質になります。

このあたりの崖上には古屋敷と呼ばれる地域が広がっており、更に山手にはJR 指宿枕崎線の五位野駅が存在。古屋敷地区といえば、鴨池動物園が平川動物園となる際に、移転先の候補としてあがっていた場所の一つでもあります。

その一角には、平成5年(1993年)に彫られた壁画『石材搬出船 此海』があります。

この壁画についてはその正体が定かではなく、また平成5年という事で既に埋立がされた後に彫られたものとなっています。

壁画の下部には『明治大正昭和中期 石材搬出船 此海 ××××(※作者名。風化の為解読困難)』と刻まれていました。此海が実在の船であったのかは不明ではあるものの、誰かが強い意志を持って刻んだものである事は間違いなさそうです。

閑散とした公園内の園路沿いという事で、前述の洞窟と併せてなかなか気付く人も少ないミニスポットの一つ。

やがて七ツ島公園の小さなグラウンド裏を抜けると、複数の大人のホテルが立ち並ぶ場所で五位野川に到着します。この五位野川左岸も複数回の改修で海岸線が変化していて、その名残として防潮堤らしきものが散見されました。

この以南にも国道用地として海を埋め立てた場所はありますが、今回はこの地点までの旧・海岸線のご紹介とさせていただきます。

以上、長くなりましたが谷山の旧・海岸線のご紹介になります。

子どもたちの夏休みは終わってしまいましたが、自由研究や散歩のネタにもなるのでぜひ一度訪れてみてください。また、ここでは紹介できていない事もたくさんありますので、それはぜひ自分の目で。

あとがき

今回、故郷でもある谷山の旧・海岸線を取り上げました。どの県も都市部には埋立地と旧・海岸線の名残がつきものですが、鹿児島の錦江湾沿岸はわりかし分かりやすい方ではないかと思います。

ちなみに私個人としては、七ツ島は工業地帯ではなくリゾート地としてこそ開発した方が良かったのではないかと考えますが、まぁ、それは結果論かつ時代柄もありますので断ずる事はできません。

既に損なわれたものを取り戻すこと、こればかりはできません。今後の開発における戒めのような形で事象を継承していく事が大事なのかな、と考えています。

ちなみに平川動物園の隣にある平川浄水場が建設された背景に、今回の鹿児島臨海工業地帯があるんだぜ。当時の水需要の増加と共に、臨海工業用地に向けた工業用水の確保が急務になったんだ。

その際に谷山ではそれほどの水源が無い事から、より大きい河川の万之瀬川から分水嶺を挟んで導水してくることになったんだぜ

参考資料

1.昭和42年3月 『谷山市誌』 – 谷山市

2.明治17年6月8日 『鹿児島県地誌 上』

3.『旧記雑録 地誌備考一』 – 鹿児島県史料