起伏の激しい日本の大地において、縦横無尽に流れているのが河川です。

人類は交通・農業の最適化、信仰などの過程で河川に対し橋梁を架けてきました。木橋や土橋・吊り橋などといった簡易的な物から始まり、より強度の上がった石造り橋、そして鋼鉄橋や鉄筋コンクリート橋へと時代は移り変わり、現在ではより用途の広がったPC橋など風景の中の橋の姿も変わっています。

そんなどこにでも架かっているような橋。その橋一つをとっても、大小さまざまな歴史というものを持っています。

今回ご紹介する橋、鹿児島市北方の郡山地区の一画、東俣町に架かる一之宮橋には、水害と闘い続けた地元住民の歴史が今なお遺されていました。

一之宮橋のデータ

- 所在地:鹿児島県鹿児島市 東俣町 白石

- 竣工年月:初代石橋:明治22年ごろ(1889年) / 二代目石橋:明治35年(1902年) / 三代目橋:昭和9年ごろ(1934年) / 現在の桁橋:平成14年(2002年)

- 延長:20m(※現橋)

- 幅員:9.1m(※現橋)

- 現況:現役。石橋は消失

- 備考:近くに一之宮神社があります。石碑を観察したい場合は参拝のついでに行くと良いと思います(地元住民の方のご迷惑とならないようにご注意ください)

一之宮橋の概要と歴史

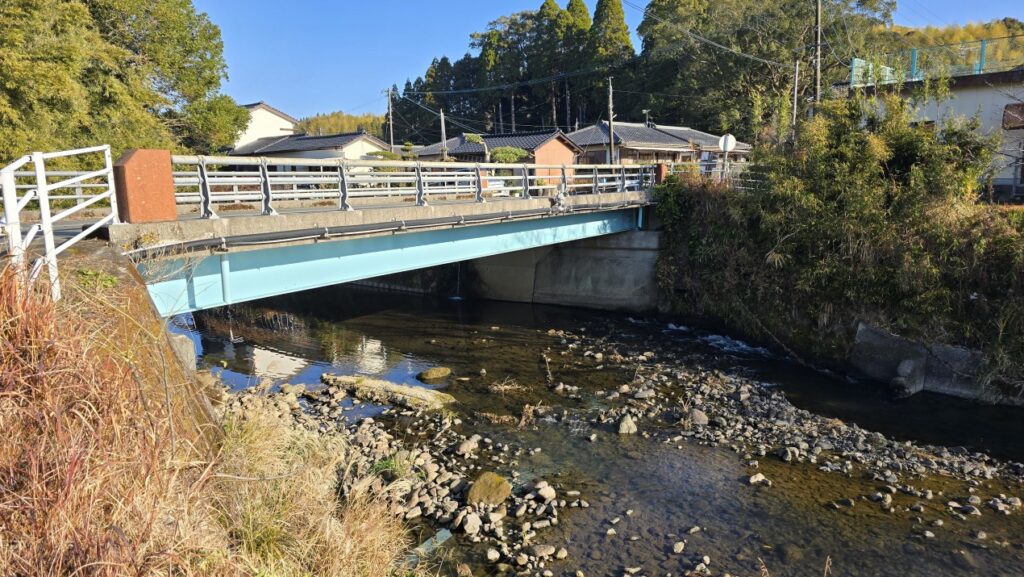

一之宮橋はその名の通り、東俣町に鎮座する一之宮神社のすぐ脇の川田川に架かっている橋です。一之宮神社は島津家初代当主にあたる島津 忠久と、その両親を奉っている小さな神社。

現在の橋は平成14年(2002年)に架橋されたただの桁橋ですが、その背景には何代にも渡り架橋と流出を繰り返した過去が眠っています。

左岸側の橋の袂の民家脇に、二つの石碑が遺されていました。

こちらはそれぞれ右の方から一之宮橋架橋記念碑と床次橋及び堰堤新設架換記念碑と呼ばれているもので、一之宮橋架橋記念碑の方には一之宮橋の歴史に関わる内容が刻まれています。

昭和9年(1934年)に建立された一之宮橋架橋記念碑。こちらに書いてある内容を軽く要約すると以下の通りになります。

明治22年(1889年)に石橋を架橋していたが、明治34年(1901年)に洪水で流されてしまった。

そのため翌明治35年に架け直したものの、明治43年(1910年)には再び流失。その後しばらくはより低規格な橋(土橋)で架けては流失を繰り返していたものの、匡救農業土木費の支援を受け道路整備を行うことができた

石碑の文章に出てくる歴代の橋のうち、三代目にあたる記念碑自体の橋(昭和9年に架けられた橋)が何橋であったのか明言はされていないものの、年代を考えればそちらもまた石橋だったと考えるのが自然です。もしくは可能性は低いですが当時既に姿を見せていた近代橋かもしれません。

なお二代目にあたる明治35年の石橋架橋の際には、その工事費を島津家から下賜されたと隣の床次橋及び堰堤新設架換記念碑内に記されています。他の史料によれば、それ以外の橋の修理費用などといったものは、基本的に村所有の林といった土地を売却する事で工面していたそうです。そのようなランニングコストがかさんでいく中で、永久橋の架橋というのは大切な一歩だったのでしょう。

三代目の橋もいつしか取り壊されたようで、現在架かっているのは前述の通り平成14年に架け替えられたもの。平成14年以前の昭和40年~50年にかけても一度架け替えが行われたようで、その際に川田川は河道拡幅工事を受け姿を変えています。

写真の中で、ちょうど橋の下あたりに旧地形の名残らしきものが残っているのも分かるかと思います。石橋があった頃の橋の長さというのも、現在の約半分の十数メートル程度だったのではないでしょうか。

現在は石橋だった頃の名残の無い一之宮橋。並大抵の水害では壊れることの無い今の橋、私たちにとって極めてありふれた普通の橋は、かつての村人たちが真に望んでいたものといえるかもしれません。

特に田舎の方では、橋が一本通れないだけでとっても不便に感じるよ

場所によってはかなりの迂回を強いられるからな。ちなみにこの一之宮橋の一代目の橋が流された当時の姿は地形図にも反映されていて、迂回するにはみるに先に復旧されたまたは生き残っていたより上流側の湯之元橋が使用されていたと考えられるぜ

石橋と百左衛門

年代的に一之宮橋に関わっていたかは不明ですが、この一帯の石橋について取り上げておくうえで触れておくべき人物がいます。

それが江戸時代、東俣の地の門(※薩摩藩による門割制度の地区の単位)が一つ、東門の名頭であったとされる百左衛門という人物です。彼はそれまで木橋・土橋しかなかった現状に居てもたってもいられなくなり、洪水にも強く、馬車が通っても壊れない石橋の架橋を考えます。そして、彼自身農作業に追われていたにもかかわらず、時間の暇を見つけては石橋を架けんと石を積み続けました。なお、その頃一之宮神社への御幣奉納の話が持ち上がった際には、彼は生活が苦しい中で一番乗りで奉納したとも云われています。

水害で造りかけの土台が流されてもめげず、自ら石を運んできては積み上げやがて一つの橋を完成させます。その事に村の人々はえらく感激し、彼はこの橋だけに留まらずその後も道路の改修や河川改修にも奔走し続けました。

また、彼には三人の息子がいましたが、その息子たちも各地で土木事業に貢献したそうです。彼の生涯を通じた様々な功績は広く認められ、この一帯では彼に関わる史跡をいくつか見る事ができます。

あとがき

今回、筆者が個人的に参拝する事の多い一之宮神社近くの橋の歴史についてご紹介しました。ここからすぐ北に八重山と入来峠がありますが、そこを越えていく前の一息つくのにちょうどいいんですよね。落ち着く感じの森になってますし。正月の時に神籤を引くとなぜか大抵酷い事しか書かれていないのですが……。

それはさておき。たまには地元の小さな橋にも目を向けてみてください。大抵は何か面白いものが眠っています。

JR九州バスの宮之城方面への路線(※川田経由)の経由地にもなっているから、鹿児島中央駅からバス一本で訪れることもできるんだ。

ちょっと路線がややこしいから注意が必要だね!

参考資料

・平成18年3月 『郡山郷土史』 – 郡山郷土史編纂委員会