古くは南北朝時代以前から大小様々な城郭の築かれてきた地、鹿児島。鹿児島では古くから「人をもって城となす」と言われている通り、華やかな天守閣などを持つ城は発見されていません。

そして火山活動による地形を生かした自然の要害が各所にある事から、いたるところに山城や陣が置かれました。

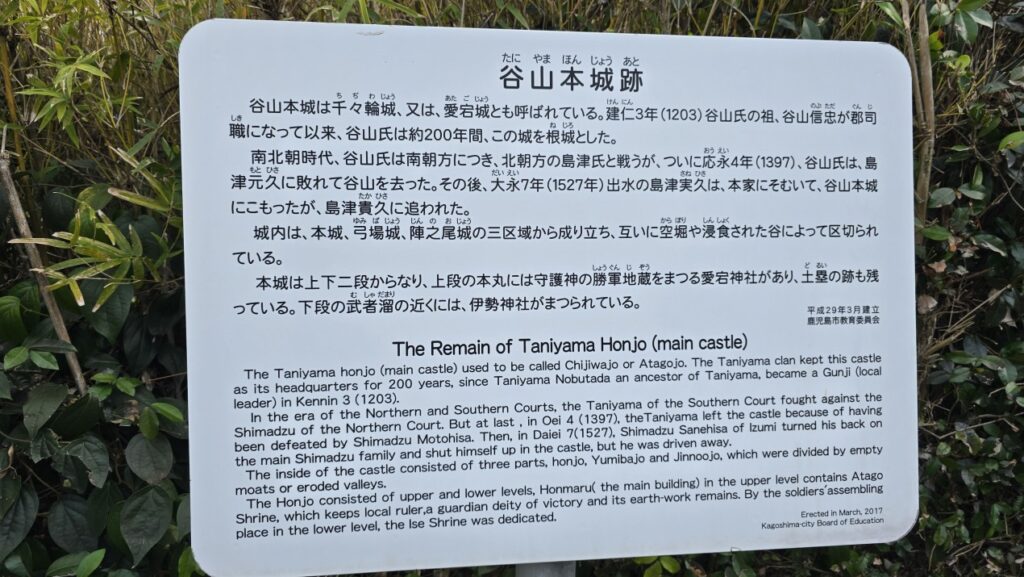

そんな中、旧・谷山市(※現在の鹿児島市南部一帯)の代表的な城として名を馳せるのが下福元町の本城地域に存在した谷山城(別名:愛宕城、千々輪城、本城)です。

谷山城は鎌倉時代の頃にこの地の郡司であった谷山 信忠が築いたと考えられており、そこから約200年間に渡り谷山氏の根城となっていました。

また、谷山城は南北朝時代の重要拠点の一つになったほか、後の島津の後継者争いでも度々舞台となった場所でもあります。

谷山城の概要

- 所在地:鹿児島県鹿児島市 下福元町 本城

- 築城年代:建仁3年頃。詳細年月は不明

- 現況:城址として一般開放。神社在

- 備考:JR 指宿枕崎線の慈眼寺駅より徒歩で訪問できます。入り口は城の北側

谷山城址の概要

谷山城は谷山本城とも呼ばれていた城で、鎌倉時代に谷山氏の拠点として機能した歴史ある典型的な中世城郭の一つです。

谷山の平野一帯を一望できるほか遠くには和田城(※玉林城、神前城とも)を臨み、古くからの伊作や錫山方面への街道にも面した機能的な位置に築かれているのが特徴。また内城にあたる本城のほか、同じ尾根伝いに弓場城・陣之尾城、そして南の方に茶臼ヶ城・洩水ヶ城という複数の外城も備え付けていました。

南北朝時代、懐良 親王を迎え入れた谷山城

谷山城の築城者は、前述の通り当時谷山の郡司であった谷山 信忠であると言われています。

その後南北朝時代に入ると、谷山城は南朝による九州鎮定の足掛かりとしての役割を担いました。

征西大将軍として南朝に指名された懐良 親王は、航海の末興国2年(1341年)頃に薩州津(※現在の山川。諸説在)に上陸すると、当時南朝方に付いていた谷山氏によりこの谷山城に迎え入れられる事になります。懐良 親王はこの谷山城にて守護され、その後谷山城より約2km北西の御所ヶ原に九州初となる征西府を設置すると九州鎮定の拠点の一つとして約5~6年間ほど滞在しました。

御所ヶ原の滞在中は押すとも引くともならずな状態が続きましたが、その後懐良 親王は肥後(※現在の熊本県)の菊池氏や阿蘇氏を味方に付けることに成功すると肥後へと向かいます。

南北朝時代とは、建武3年(1336年)から明徳3年(1392年)頃までの間朝廷が南朝と北朝の二つ存在した動乱の時代の事です。具体的な期間については様々な見方がありますがここでは割愛。

事の発端は後醍醐天皇が鎌倉幕府を討幕せんと計画し始まった元弘の変。その際に後醍醐天皇は捕縛され廃位となり、光厳天皇が即位します。しかしその後流刑地を脱出した後醍醐天皇は討幕を成功させ、光厳天皇を廃位すると建武の新政を開始します。建武の新政は失政が続き、自身らに不利な政策を行われた武士たちの反感は日に日に高まっていました。

この頃、今までも対立しながらも交互に即位する事で事なきを得ていた大覚寺統(※後の南朝)と持明院統(※後の北朝)という二つの天皇家間にて、後醍醐天皇が交互即位の約束を破り連続で大覚寺統に皇位を継承しようとしたことから対立が加速。そして以前は後醍醐天皇に味方していた足利尊氏を主とする反感を募らせた武士らが後醍醐天皇に反旗を翻します。

敗北した後醍醐天皇は京の南に位置する吉野山に逃げ込みそこで南朝を開き、ここに南朝と北朝二つが同時に存在、全国で南北朝内外の他勢力同士の戦が勃発する南北朝時代が始まりました。

※年代および事象の名称については諸説あります

そういえば、鹿児島では有名な両棒(ぢゃんぼ)餅の発祥はこの谷山城に懐良 親王さんが滞在中に供された料理だとされているんだよね!諸説はあるみたいだけど……他にも懐良 親王さん関連のモノゴトって残っているのかな?

この谷山の地には、懐良 親王関連にまつわるものがいくつか残されているぜ!

例えば昭和に入って建立された谷山神社の御祭神は懐良 親王なんだ。

他にも、団地の名前にも入っている廃寺・皇徳寺の前身にあたる皇立寺も懐良 親王によって建立されたんだ

島津の家督争いと谷山城

島津 貞久らからの防衛を成功させていた谷山氏も、応永4年(1397年)頃に入ると谷山城を攻めた島津 元久によって敗北し谷山から去ることになります。

その後しばらくの間存在感を薄めていた谷山城でしたが、応永20年(1413年)頃より勃発した伊集院頼久の乱にて再び日の目を浴びる事に。

島津家(奥州家)の7代目領主であった島津 元久が病床に伏した事をきっかけに、重臣であった伊集院 頼久は自身の子である煕久が元久の甥にあたる事から、元久に煕久を後継者になるよう勧めます。元久には島津 久豊という弟がいたものの久豊の身勝手な行動から仲が悪く、元久の没後に頼久は煕久が8代目となるよう遺言があったと公表しました。

しかし元久の葬儀の際に久豊が突如現れるや否や、位牌を取り上げ葬儀を自ら行うと久豊が8代目当主に君臨しました。

これに腹を立てた頼久は、久豊が豪族の鎮圧に向かい清水城を留守にしたところを狙い挙兵。紆余曲折を経て頼久は最終的にこの谷山城にこもり、谷山城での乱で頼久が降伏したことで幕を閉じました。

更にその後、後の島津氏15代当主である島津 貴久が家督を継承した事に不満を持った出水の島津 実久が谷山城などを占拠。これは後に貴久によって奪還されています。

谷山城址の現在の姿

谷山城は鹿児島自然百選にも認定されている城址で、頂上までの小径が整備され比較的良い状態のまま残されています。また山の中腹には伊勢神社が、上段には愛宕神社が鎮座しています。

谷山城址の入り口へはJR 指宿枕崎線の慈眼寺駅より徒歩で10分ほどで到達。

入り口までの目立った案内はないものの、市道脇に看板が設置されており分かりやすくなっています。かつてはこの本城の山沿いに水路がありましたが、現在は埋め立てられてしまい消滅。

入り口から頂上までは空堀の中を進む小径が整備されており、ちょっとした遊び感覚で登る事が可能です。

雨の日は滑りやすいのと一部危険個所があるので子供だけでの訪問は決してお勧めしませんが、家族で訪れるにはちょうどいい史跡と言えるでしょう。

小径からはいくつかの道や堀が分岐しており、それらはそれぞれ木ノ下川方面や外城であった弓場城へと続いているようでした。

弓場城方面への分岐には謎の石段が残されていました。これは中世の頃のものではなく何か後から整備されたものに見えます。

小径から分岐していく木ノ下川方面への小径は、古い地形図から既にその道筋が描かれている事を確認できます。

地元のご老人の証言ではかつてこの近くに寺があり、ここより木ノ下川すぐ上流側にある鍋ヶ淵は修行場所として利用されていたそうです。かつては鍋ヶ淵沿いに仏像などが安置されていて、時代の流れと共に盗掘され今ではほとんど残っていないとのこと。

ただし寺があったという情報を記した資料はないため、あくまで一つの証言としてここでは記載しておきます。余談ですがその鍋ヶ淵付近には蛇ノ穴と呼ばれる洞窟もあって、昔は伊集院まで繋がっていると噂されていました。

※鍋ヶ淵は過去水難死亡事故が発生している危険個所です。絶対に遊び半分で行かないように!!

道の分岐の先は広場となっており、谷山城の下段部にあたる場所には伊勢神社が鎮座しています。

かつては鳥居か何かがあったのか、石柱が建っているほか一部が転がっていました。

また、社の手前には阿吽像の片割れが無残にも倒れた状態で眠っています。

頂上へは伊勢神社の手前から分岐する階段を上ります。

谷山城は火山性の岩石に積もったシラスの上に築城されており、南は木ノ下川、北/西は外城で囲むという防御性と展望を兼ね備えた極めて理にかなった構造をしていました。

頂上付近には上段の広場が残っていました。

現在は桜が植樹され、春には咲き乱れる姿を見る事も出来ます。周囲は急な崖に囲まれ、自然の要害を活かした空間になっています。

標高約49.7mの頂上に当たる場所には、旧・谷山市時代に建てられた『本城跡』の石標と愛宕神社が鎮座しておられます。勝軍地蔵とも呼ばれ、こちらは守護神として祀られていました。

愛宕神社の正面では、谷山の平野部を一望できました。

写真の右の方の高台が宇宿城の跡で、その左側には現在は宅地となっている和田城址があります。

おわりに

交通の要衝でもあると共に、南北朝時代の九州における重要な拠点でもあった谷山。そこには今回出てきた谷山城とその外城群の他にも苦辛城や波之平城などさまざまな城址が点在しています。

中でも谷山城は比較的状態が良く残されているという鹿児島市内では稀有な例であり、一度訪れてみる価値は絶対にあると思います。規模としてはさほど大きくはありませんが、道も整備されているのでお勧めな史跡の一つです。

そういえば、別名のうち千々輪城の千々輪の由来だけはよく分かっていないんだよね……。城を周りから見た時に今モルタルの吹付となっている箇所は岩石質だったように見えるから、昔はその様子から千々石と呼んでいたのが千々輪に転じたのかもしれないね!もしくは、外城が二つもあったから曲輪が多くて千々輪だったとかかなぁ……?

参考資料

1.昭和62年3月 『鹿児島県の中枇城館跡 ー中世城館跡調査報告書一』- 鹿児島県教育委員会

2.明治17年6月8日 『鹿児島県地誌 上』

3.『旧記雑録 地誌備考一』 – 鹿児島県史料

4.昭和42年3月 『谷山市誌』 – 谷山市