古くは南北朝時代以前から大小様々な城郭の築かれてきた地、鹿児島。鹿児島では古くから「人をもって城となす」と言われている通り、華やかな天守閣などを持つ城は発見されていません。

そして火山活動による地形を生かした自然の要害が各所にある事から、いたるところに山城や陣が置かれました。

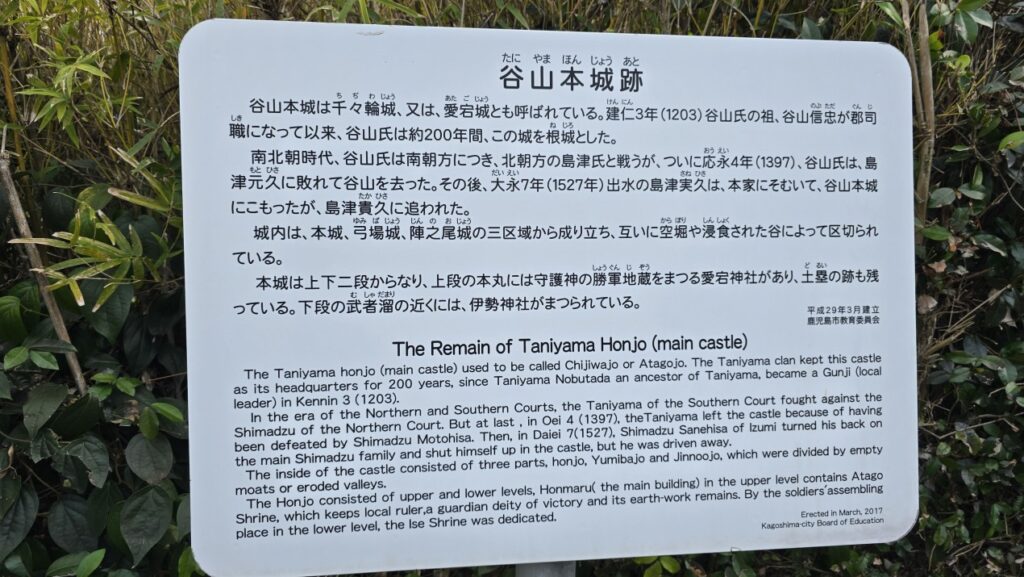

そんな中、旧・谷山市(※現在の鹿児島市南部一帯)の代表的な城として名を馳せるのが下福元町の本城地域に存在した谷山城(別名:愛宕城、千々輪城、本城)です。

谷山城は鎌倉時代の頃にこの地の郡司であった谷山 信忠が築いたと考えられており、そこから約200年間に渡り谷山氏の根城となっていました。

そんな谷山城にはいくつかの出張陣所、外城が設けられていました。谷山城に近い弓場城・陣之尾城、少し南下したところに茶臼ヶ城・洩水ヶ城の計四つの外城があったと伝えられています。

今回ご紹介するのはそのうちの一つ、谷山城から弓場城を挟んで北西にあった陣之尾城です。

陣之尾城の概要

- 所在地:鹿児島県鹿児島市 下福元町 本城

- 築城年代:詳細不明。内城にあたる谷山城の築城は建仁3年~

- 現況:山林

- 備考:JR 指宿枕崎線の慈眼寺駅より徒歩で訪問できます。整備されていない山道なので訪問する際は注意が必要です。

陣之尾城址の詳細

陣之尾城は前述の通り谷山城の外城に位置付けで谷山城方面への尾根から分岐した尾根の先端に存在していました。城の名前である陣之尾はそのまま陣が置かれた尾根を指していると思われ、逆にこの陣之尾城の麓の住宅地には陣之平という地名が今も残されています。

どのような機能を持っていたのかについては詳細な情報が見つかっていませんが、現地に今も残る石碑には南北朝時代に陣之尾城に精兵を配置していた事が記されています(※石碑については後述)

陣之尾城址の現在の姿

陣之尾城と谷山城は開発の影響をあまり受けておらず、山林となってはいるものの今なお当時の空堀や曲輪の姿をある程度捉える事が出来ます。

なお間にあった弓場城址は県道 玉取迫鹿児島港線の工事の影響を直接的に受けており、どれほど当時の姿を残しているのかは不明です。

陣之尾城址は標高約80mほどの高台にあり、JR 指宿枕崎線の慈眼寺駅より市道 本城大久保線を進んだ先に取付口があります。途中、県道 玉取迫鹿児島港線の本城橋の下付近で写真の様な両側をモルタル吹付の法面で挟まれた切通が現れました。

ここは板落としと呼ばれる空堀の跡で、ちょうど弓場城と陣之尾城を隔てる役割を担っていたそうです。陣之尾城は写真奥に見えているシラス壁の上部付近。

なお、この市道 本城大久保線は現在の県道 谷山伊作線が開通する以前、千年も前から伊作方面への街道として利用されていたといわれています。詳細なルートは不明かつ異なると思われるものの、大久保を集落を経由し勘場に出るという記述がある事から大まかな道筋は合致します。また、同様に伊作方面への街道として中山の滝ノ下を経由する伊作街道がありましたがそちらとの関連性は不明です。

市道の坂を上り、配水池を過ぎた先で道路改修記念碑を目印に狭い脇道へと入ります。

この道路改修記念碑についての詳細は不明ですが、古い地図を見ると若干ルートが異なっていたようでその付替えの記念に建てられたものかもしれません。確証はありませんが。

陣之尾城の当時の往来の道筋は今となっては定かではありませんが、すぐ近くまで山道が通っており比較的容易にアクセスする事が可能です。

先ほどの石碑から入った脇道を進みUカーブを曲がると写真の様な山道が分岐する地点に至ります。陣之尾城址へはこの山道へと入っていきます。ここより先は短いとはいえほぼ道なき道を進む事になる為、軽装や単独での訪問は危険です。

※筆者は知人と訪問しています

山道に入るとすぐに道を外れ微かに見える踏み跡から一段上へと上がります。

この段差の上部こそが陣之尾城を構成する曲輪だったものと筆者は推測しており、その脇には人為的な空堀と思われる直線的な溝が残っています。

段差の上部は平坦な森林となっていました。その隣には幅高さどちらも数メートル程度の規模を持つ直線的な溝が設けられています。

自然の構造物にしては溝内に傾斜がほぼ存在していないかつ尾根を横切るように通っているため、人為的な空堀の跡と考えるのが自然です。

この空堀?の中の方が歩きやすそうだけど、どうして高台を通って進んでいるの?

確かに歩きやすそうに見えるんだが、段差上部と比べて堆積物が多く足を取られやすくてな……思わぬところに腐った木が転がっていたりしてなかなか大変だぜ

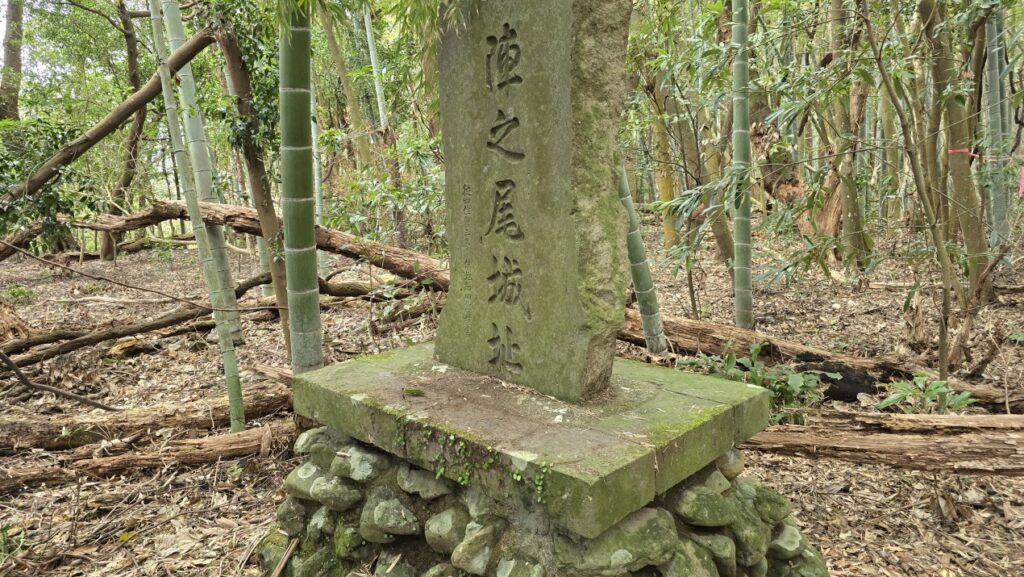

段差上部が突き出ている場所あたりに、ポツリと『陣之尾城址』という石碑が建っています。

これが陣之尾城址の位置を現代まで伝える大きな目印となっています。石碑の裏には石碑設置の経緯が記されていますが、そちらは谷山市誌にて全文転記されているためここでは内容をかいつまんで紹介したいと思います。

南北朝時代、南朝の征西大将軍として任命された懐良 親王はこの薩摩の地を訪れました。その際に南朝に味方し迎え入れたのが興国3年(1342年)当時谷山城を根城としていた谷山 隆信です。谷山氏は錦の御旗を城の頂に掲げ、外城であった陣之尾城には精兵が満ち溢れ親王を守護した事で大変勢い付きました。その後親王はここよりすぐ北西の御所ヶ原に征西府を設置して九州鎮定に乗り出す事になります。

石碑はそのような歴史を持つ陣之尾城を顕彰するものとして、谷山町郷土史研究会によって昭和32年(1957年)に建てられました。

南北朝時代とは、建武3年(1336年)から明徳3年(1392年)頃までの間朝廷が南朝と北朝の二つ存在した動乱の時代の事です。具体的な期間については様々な見方がありますがここでは割愛。

事の発端は後醍醐天皇が鎌倉幕府を討幕せんと計画し始まった元弘の変。その際に後醍醐天皇は捕縛され廃位となり、光厳天皇が即位します。しかしその後流刑地を脱出した後醍醐天皇は討幕を成功させ、光厳天皇を廃位すると建武の新政を開始します。建武の新政は失政が続き、自身らに不利な政策を行われた武士たちの反感は日に日に高まっていました。

この頃、今までも対立しながらも交互に即位する事で事なきを得ていた大覚寺統(※後の南朝)と持明院統(※後の北朝)という二つの天皇家間にて、後醍醐天皇が交互即位の約束を破り連続で大覚寺統に皇位を継承しようとしたことから対立が加速。そして以前は後醍醐天皇に味方していた足利尊氏を主とする反感を募らせた武士らが後醍醐天皇に反旗を翻します。

敗北した後醍醐天皇は京の南に位置する吉野山に逃げ込みそこで南朝を開き、ここに南朝と北朝二つが同時に存在、全国で南北朝内外の他勢力同士の戦が勃発する南北朝時代が始まりました。

※年代および事象の名称については諸説あります

石碑のある場所からは、かつて谷山の村々と谷山城を一望できた様子が想像できました。今となっては木々や竹が生い茂り展望はききませんが、その隙間からは確かに谷山城と平野部を見通せます。

ちなみにこの場所は急な崖となっており、その下には県道 玉取迫鹿児島港線が通りそのせわしない車通りの音を耳にすることが出来ます。

おわりに

交通の要衝でもあると共に、南北朝時代の九州における重要な拠点でもあった谷山。そこには今回出てきた谷山城の外城群の他にも苦辛城や波之平城などさまざまな城址が点在しています。

ただし市街地に近づけば近づくほど城跡は破壊が進んでおり、当時の趣を感じる事が出来る城址は大変貴重になりつつあります。特に山城はアクセスが難しい所が多いですが、その分ロマンもあると思います。

陣之尾城っていう名前は、The 城って感じでカッコイイよね。

ちなみにこの辺りは猪や狸がよく出るから気を付けてね!

参考資料

1.昭和62年3月 『鹿児島県の中枇城館跡 ー中世城館跡調査報告書一』- 鹿児島県教育委員会

2.昭和42年3月 『谷山市誌』 – 谷山市