錦江湾の最奥部に位置し、東西北への交通の要衝となっている国分平野。

大手企業の誘致に成功し、錦江湾沿いとしては発展都市としての趣を強く見せている場所です。付近の地域と合併し霧島市になる以前は国分市という一つの市でもありました。

そんな国分の歴史は深く、現在もその地域名が示す通り大隅国の国分寺が置かれていた事が大きな特徴です。そのほかにも様々な史跡が今までに発見、保存されています。

今回はそんな国分の史跡のうち、気色の杜(けしきの杜)をご紹介します。

気色の杜の概要

気色の杜は、国分市街地やJR 日豊本線 国分駅より西の天降川方面へと進んだ土手上にあります。

古くからの景勝地として言い伝えられており、国分地域には気色の杜と共に奈毛木の杜と風の杜という計三つの杜があります。

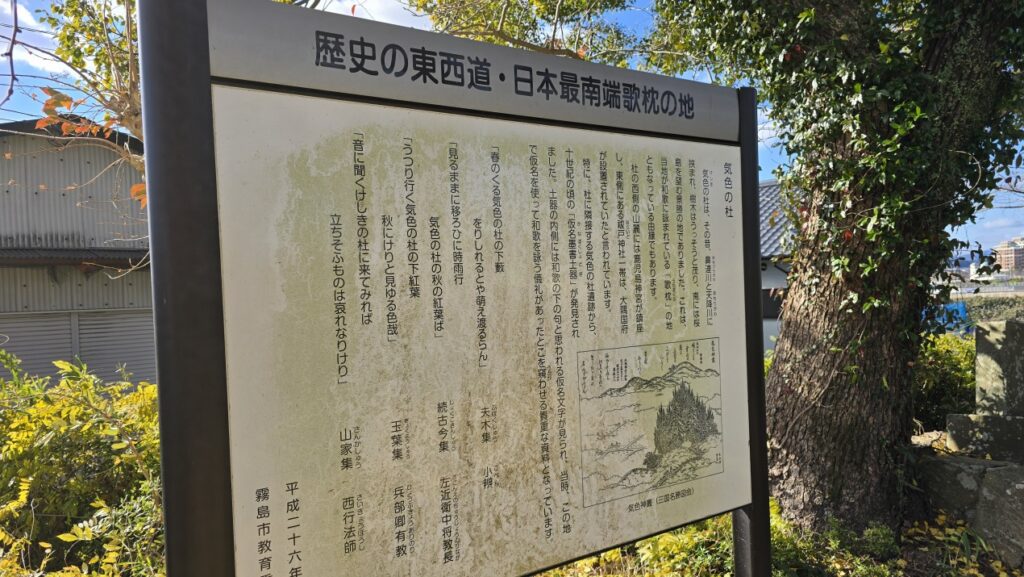

これらは平安時代からの和歌に詠まれているほか、気色の杜からは平安時代のものと思われる仮名墨書土器も発見されたとのこと。

気色の杜の姿と詳細

景勝地として知られていた頃は気色神叢とも呼ばれていた気色の杜。当時は鬱蒼とした木々が生い茂り、桜島を眺めることができたそうです。

現在は周辺が住宅地化しておりその存在感は薄れてしまっていますが、今でも部分的に自然が残され史跡として開放されています。

敷地内にはいくつかの案内看板があり、その中には気色の杜について詳しく解説しているものがありました。

この気色の杜はその景観の良さから、和歌に積極的に詠まれ歌枕の地となっていました。これは前述の奈毛木の杜と風の杜も同様です。

なお、気色の杜は元々は別の場所、具体的には鼻面川(※現在の天降川の旧河道)の隅にあったそうです。寛永二年(1625年)の水害で元の場所が流され、植樹などを施した場所に遷されてきたのが現在の場所。

その場合平安時代の頃と思われる土器がどこで発見されたのか疑問にはなりますが、ここでは一旦この地がその寛永二年に遷されてきた場所として認識しておきます。

ちなみに気色の杜は現在、府中という地域の段差の端っこに位置しているんだ。

府中とはその名のとおり、元々は現在の祓戸神社の位置に大隅国庁があったと言われているぜ

敷地内には石碑も複数建っています。

写真の史碑の他、気色の杜であることを示す石板、ここが天満天神社の跡地であることを示す石碑がありました。元々は祭神としてこの地に遷る以前から天満大自在天神(※菅原道真公の神格化された名称)が祀られていたとあり、いつ頃からかは不明ですが既に神社としての役割は終えたようです。

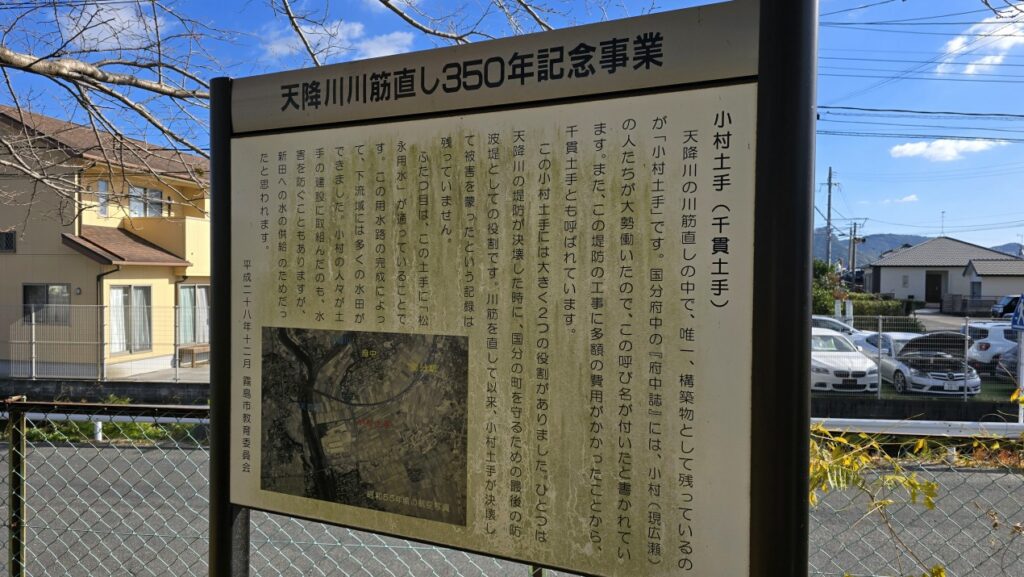

敷地内には気色の杜に関わるもう一つの史跡、小村土手についての案内看板もありました。

国分を流れる最大の河川である天降川は、元々は現在より市街地側を流れ度々水害による被害を起こしていました。それを見かねた当時の薩摩藩藩主・島津 光久は寛文元年(1661年)、宮之城領主であった島津 久通に天降川の改修を命じます。島津 久通は永野金山を発見した事でも有名な人物です。

その際、小村地区の人々が精力的に働いたことからその名を付けられたのがこの小村土手と言われています。小村土手は松永用水の土台となっていると共に天降川が決壊した際に旧河道跡に洪水が流れ込まないよう堤防として築かれました。

小村土手は一部気色の杜をかすめる形で現存しています。

おわりに

今回は当サイト初の鹿児島市以外を取り上げてみました。鹿児島は市が変わるけで趣が大きく変わる場所でもあり、特に旧・国分市では薩摩とは異なる大隅の文化や史跡を垣間見ることが出来ます。

今回の気色の杜はJR駅からも徒歩で訪れることが出来ますので、興味を持っていただけた方は是非立ち寄ってみてください。

気色の杜の気色の由緒については、その風情や景観の良さからだと考えられているようだよ。昔の人は一目見た際、確かに気色だと納得したようだね

参考資料

『薩摩名勝志』 – 鹿児島県史料