自動車と並び地方交通を支える重要なインフラ、鉄道。

鹿児島を含め九州には多数の鉄道路線がありますが、その中でもJR九州で一二を争う赤字路線が宮崎県宮崎市と鹿児島県志布志市を結ぶJR 日南線です。

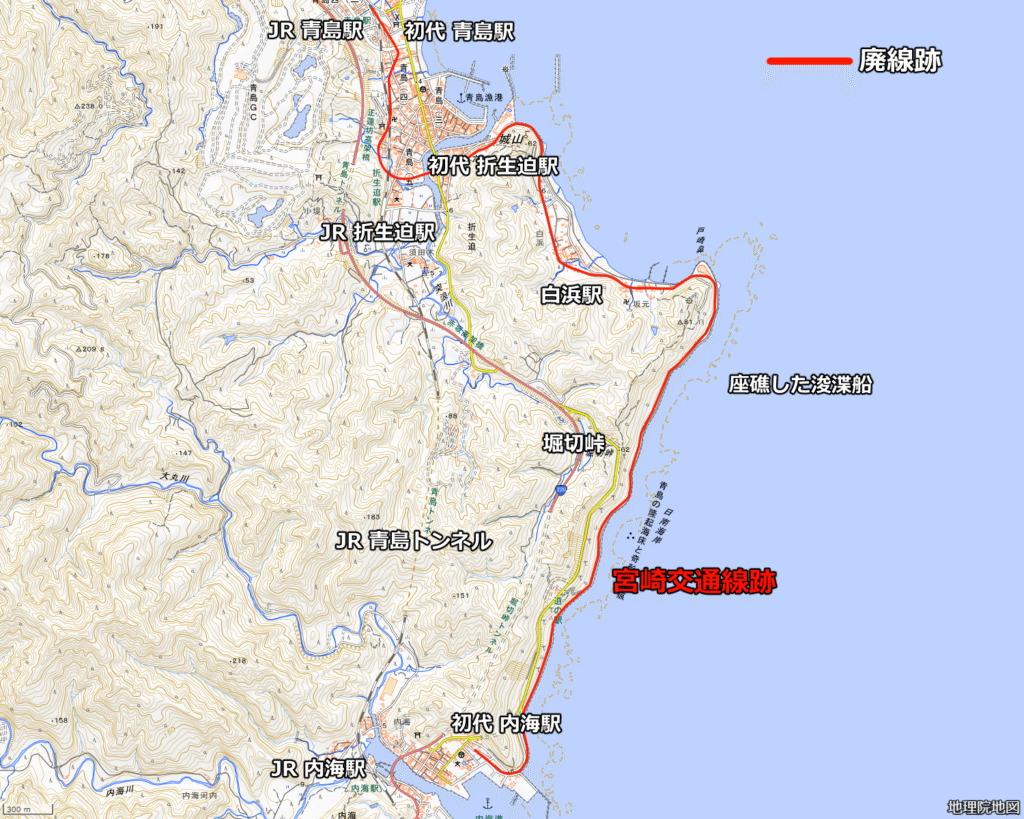

日南海岸沿いを通るこの路線の歴史は少し複雑で、元々は国鉄 志布志線の一部と宮崎県営鉄道・県営軌道(北郷駅~初代 油津駅)、宮崎交通線(大淀駅 ※南宮崎駅~初代 内海駅)の鉄路が合体する形で生まれたのが現在の日南線。そのため各地にそれぞれの時代の旧線や廃線跡が存在しています。

今回ご紹介するのは、そのうちの宮崎交通線の初代 青島駅~初代 内海駅間の廃線跡です。

宮崎交通線の跡地はその大部分が現在の日南線の線路に転用されていますが、現在の日南線の青島駅~内海駅にあたる区間では大きく異なるルートを通っていました。

宮崎交通線の概要

宮崎交通線は現在のJR 日南線の南宮崎駅から内海駅にあたる区間に存在した私鉄路線で、大正2年(1913年)に宮崎軽便鉄道として開業したのが始まりです。軽便鉄道と称しているものの、開業当初から国鉄線と同じ1067mm軌間の線路で運行されていたと云われています。ただし線路規格はあまりに脆弱で、特に青島駅~初代 内海駅間はナローゲージのものに近い低規格な線形をしています。

後に宮崎鉄道と名を改めるも、バスなどの競合路線や内海港の需要低下により経営は苦戦。バス会社に統合され宮崎交通線になりますが、昭和36年(1961年)に白浜駅~初代 内海駅間で土砂崩れによる不通が生じ、翌昭和37年には全線が廃止されました。

その後線路敷は国鉄 日南線の一部として復活するも、線形の粗悪であった青島駅~初代 内海駅間の廃線敷は放棄され、日南線は内陸部を青島トンネルで通過するルートに変更されます。それに伴い、青島駅から初代 内海駅にかけての駅は廃止か移設を余儀なくされました。

(出典:国土地理院ウェブサイト

※地理院地図より一部を加工し利用)

宮崎交通線時代の青島駅~初代 内海駅間最大の特徴は、鬼の洗濯板で知られる日南海岸と崖との間に線路が設けられていた事です。国道及び県道の堀切峠のある山を迂回し、沈降した岩石質の地質の上に路盤を敷く事で高低差の小さいルートを編み出したのでしょう。

しかし意地でもトンネルを掘りたくなかったのか、律儀に岬(鼻)の地形まで沿う形で線路を設けていたため、小刻みなカーブの多い低規格な路線となってしまったようです。また、青島駅から初代 折生迫駅までの区間は市街地を避けたカーブとなっていて、同じ川をわざわざ短スパンで二度渡るなどそのルート選定の迷走具合が伺えます。

今回は、そんな青島駅~初代 内海駅間の廃線跡の状況を実際に現地で歩いて探索してきました。探索区間の総延長は約7.5km。

青島駅~初代 内海駅間の廃線跡の現況

今回は当時の各駅間に分けて、青島駅方面から南下する形で現地探索を行いました。出発地はJR 日南線の青島駅になります。

青島駅~初代 折生迫駅 -橋梁の痕跡が連続して遺る区間

宮崎交通線とJR線の分岐点、JR日南線の青島駅。

現在の青島駅前には広めのロータリーが整備されていますが、このロータリー付近は宮崎交通線時代の初代 青島駅の跡地です。カーブの途中にある現在の青島駅に対し、初代 青島駅は廃線のカーブ手前の直線に設けられていました。青島駅は青島神社の鎮座する青島へのアクセス駅となっています。

初代 青島駅は相対式ホームを持つ交換可能駅だったようです。構内には給水塔もありましたが、現在それらの痕跡は遺っていません。ただし、現在の宮崎県道 青島停車場線(342号線)の前身となる道路が当時既に開通しており、初代 青島駅の大体の位置だけは推察する事ができます。

初代 青島駅を出た廃線跡は、ロータリーに隣接する駐車場の付近を通りカーブへと差し掛かります。区画整理によって分かりづらくはなっているものの、廃線跡の線形は比較的はっきりと遺っていました。小さな水路と交差しますが橋梁の痕跡はありません。

カーブの南側では廃線跡が一部だけ道路に転用されていました。写真中央の道路が廃線跡。

現役当時から住宅地の中を縫うように走っていたようです。現在のJR 日南線は住宅地を外れた山手の方を通っています。

カーブを抜けると、廃線跡はJR 日南線のある山手へと進みます。

途中水路と交差しますが、そこには両岸に赤煉瓦を積み上げた橋台が遺っていました。橋台の前後には石垣も確認できます。古い鉄道といえばの赤煉瓦積みですね。

橋台の前後は私有地で立ち入り禁止となり近寄れませんが、並走する市道の橋からもその姿を見る事ができました。

青島公園墓地のあたりでは、廃線跡はJR 日南線とほぼ同じ場所を通っています。

しかし若干線形に違いがあり、どうやら現在の線路の一段下が廃線跡のようでした。残念ながら付近は私有地のため近付く事はできません。

その先、JR 日南線の招魂碑踏切のあたりで廃線跡は再び大きく分岐します。写真の奥の方へと続いている道路が廃線跡。廃線脇には祇園神社が鎮座していますが、踏切名の招魂碑との関連性は不明です。

ここより先、カーブの弧の半分ぐらいが道路に転用されています。

廃線跡の道路は突浪川の支流にぶつかるあたりで途切れていました。廃線跡はこのまま写真中央の茂みの中を通っています。

支流との交差部には橋梁が架かっていていましたが、現在は先ほど同様に赤煉瓦積みの橋台のみ遺されています。茂みが深く今回は撮影に至りませんでした。

付近の土砂災害危険区域図の地図には橋の記号と廃線跡の徒歩道の記述が残っており、廃線となった後もしばらくは何かしらの形で橋が架かったままだったのではないかとも思われます。

ここより先、100mほどの区間の廃線跡は孤立しており辿る事は出来ません。

迂回してくると、市道脇に何とも目立つ赤煉瓦積みの構造物。再び突浪川の支流と交差する箇所に架かっていた橋梁の橋台と石垣です。市道側は内部の風化が進行していたため、数年前にわざわざコンクリートで補修してあります。鹿児島にその一片でも見習ってほしい姿勢です。

道路との間に高低差があり、古くは立体交差する構造物があったようで、晩年は踏切になっていたのではないかと考えられますが詳細は不明。

また、この一帯の住宅地には旧・青島村の村役場があったようです。現在青島村は消滅しましたが、その代わり青島の一帯は宮崎市の青島地域自治区に指定されています。

橋脚跡から分岐する市道の脇道、写真の砂利道が廃線跡。廃線跡と現在のJR 日南線のルートが大きく変わる地点です。JR 日南線はここから青島トンネルに入り、内海峠城址の地下を通り内海まで一足飛びに向かいます。

この先で今度は突浪川の本流に突き当たり、川を渡って初代 折生迫駅の区間に突入。ここまで短スパンで何回も川を横断するのはなかなか珍しい気がします。避溢橋のケースなら他でもよく見ますが。

昔の地図を見れば、用地買収の観点からか市街地をとにかく避けた線形になっているのが分かります。

川の上流側から迂回していると、遠くから突浪川に架かっていた橋梁の橋台を見る事ができました。変わらず赤煉瓦積みとなっています。

探索の時期が悪くほぼ藪で見えませんでしたが、橋台の前後の護岸が比較的新しいように見えるので意図的に遺されていそうです。

白浜海水浴場入口交差点で廃線と再会。

突浪川のすぐ右岸側では、廃線跡は未舗装の私道として遺っています。明らかな私有地のため立ち入る事はしなかったものの、航空写真などから見るにこちらにも橋台は遺っている様子。

白浜海水浴場入口交差点より先の廃線跡は二車線の道路に転用。途中、宮崎交通バスの城下バス停がありますが、ちょうどこのあたりに初代 折生迫駅がありました。痕跡は残っていません。

なお、廃線となったのはあくまで宮崎交通の鉄道部門であり、宮崎交通自体は現役の企業です。青島一帯に鉄路を持っていた名残なのか、今でも青島には宮崎交通による施設がいくつか見受けられます。青島神社の参道沿いにある大きな土産店、AOSHIMAYAも宮崎交通の店舗です。

現在の日南線の折生迫駅は青島中学校の裏手に設置され、初代 折生迫駅とは突浪川を挟んで数百メートル以上離れて存在します。駅構造はシンプルな棒線駅。

初代 折生迫駅~白浜駅 -紫波洲崎城下を進む廃線跡

初代 折生迫駅を後にすると、廃線跡は満を持して海(日向灘)沿いに出ます。崎状の山の上には15世紀初頭前後に築城されたとされる山城、紫波洲崎城の跡地がありました。先ほどの城下バス停及び一帯の城山という地名の由来にもなっています。

廃線跡はそんな城址の麓を地形に沿って進行。埋立地として突き出た場所には明治36年(1903年)に設置され一度廃止された後、昭和45年(1970年)に再度設置された宮崎県水産試験場があります。

そのまま廃線跡は宮崎白浜キャンプ場内へ。ここから230mほどの区間はキャンプ場の園路となっていて利用客以外が辿る事はできません。素直に迂回。

キャンプ場内にはコンクリート製の桁橋が架かっており、よく見るとその橋台は宮崎交通線時代の赤煉瓦積みの物である事が判ります。

なかなかに粋な転用。余談ですが、廃線や旧線跡の構造物を園内で活用している事例はJR 鹿児島本線の筑後船小屋駅付近などでも見る事ができます。

キャンプ場の先で廃線跡と合流。廃線跡は市道 白浜1号線にそのまま転用されています。

生活道路として利用されており、探索時も複数回車とすれ違いました。ここから海側すぐの場所には白浜海水浴場があります。

この市道区間のどこかに白浜駅がありました。詳細な位置は不明。

白浜駅は開通後の大正7年(1918年)に新たに開業した駅で、白浜海水浴場などへのアクセスを担っていたのではないかと思います。

JR 日南線では山ルートを通るため当駅にあたる駅はありません。

白浜駅~初代 内海駅 -日南海岸沿いを行く隘路

しばらく道なりに進むと、JA系列の運営する温泉ホテル 青島サンクマールへ。このホテルの立つ場所は戸崎鼻と呼ばれる岬で、その頂上には戸崎鼻灯台が設置されています。

そして廃線跡沿いに人気があるのはここまで。ここから先はなんとも孤独な区間が始まります……。

廃線跡は海岸の防潮堤脇へ。ここからは長い長い何もない防潮堤上の道路を使っていきます。

廃線跡は防潮堤道路より一段陸側にありますが、完全に藪となっており歩くことはできません。

防潮堤道路は遊歩道としても解放。というより遊歩道を整備するためについでに防潮堤も造られたように見えます。宮崎交通線が現役の頃はこの場所に歩道はありませんでした。

遊歩道は長く続く隆起海床と奇形波食痕沿いを進む孤独な道で、たまにジョギングの人や釣りをしに来た車とすれ違います。この狭い道を車が通ってくるのは歩行者からしてもなかなかの恐怖体験でした。

海岸の岩々が凄く不気味な形をしているね!……もしかして人工物?

いや、れっきとした自然現象による構造物だぜ。これが青島から日南にかけての日南海岸の大きな特徴だ。

鬼の洗濯板とも称されるこの地形は、岩石質の地質の隆起とその度に波による浸食が繰り返された事で生まれたとされている。日向灘の一帯はプレート境界になっていて古くから地殻変動や地震活動が多く、現在は南海トラフ巨大地震の想定震源域にも認定されているんだ

少し開けた場所では、陸側の廃線跡を見る事が出来ました。しかしどうやら比較的最近手が入った場所のようで、現役当初の地形であるかは不明です。

当時の宮崎交通線沿いには防潮堤は無く、自然地形のほかに、岩石質の地質の上に積んだ石垣の上を往来していました。地形上普段は波が遠いものの、台風などの時はどうしていたのか気になりますね。

日向灘の方を見ると謎の二本の角。

平成22年(2010年)に座礁した、香港の会社の所有していた浚渫船です。角の下には船体も沈んでいます。

曳船によってえい航されている途中、ロープが切れこの日南海岸に座礁しました。撤去費用には莫大な費用を要し、船の関係各社は責任を全うせず逃げたため十年以上経った現在も残ったままになっています。ちなみに角は写真で見るより遥かに大きいです。

特に痕跡もないまま歩いていると、遠くの崖の上に道が見えてきます。

宮崎県道 内海加江田線(377号線)の堀切峠です。平成20年(2008年)に現在の堀切峠トンネルが開通、平成27年(2015年)に移管されるまでは国道220号線の峠でした。

宮崎交通線の現役当時は堀切峠から海岸沿いの線路や列車が見えていたそうです。ちなみに宮崎交通線は主に機関車運用でしたが、何気に日本で初めて蓄電池動車を導入運用した事でも知られています。しかし、この初代 内海駅付近までは晩年でも古い機関車による運行もされていました。

なお、この近くには宮崎市による地籍図根三角点が設置されています。

途中、堀切峠の方へ遊歩道が分岐。九十九折上の階段となっているこの遊歩道は、県道の道の駅 フェニックスへと繋がっています。その名の通りフェニックス(ヤシの木の一種の俗名)が生えている道の駅。

実はこの道の駅フェニックスもまた、元は宮崎交通がフェニックスドライブインとして設置したものとなっています。ただし開業は宮崎交通線が廃線となった後の昭和40年(1965年)で、このフェニックスドライブインの整備を機にこの海岸沿いの遊歩道の整備も始まったのではないかと思います。

寄り道がてらフェニックスへの遊歩道を上ると、途中まさかの野生のニホンノウサギと遭遇。

こちらを見ても逃げる事は無く、かといって近寄るのはあれだったので、筆者の方が先にUターンして海岸沿いに戻りました。

野生のニホンノウサギといえば絶妙に筋肉質、可愛らしいというよりは逞しい感じになっています。鹿児島で野生の姿を見る事はこれまで無かったので、隣県とはいえ何とも満足。

先に進むと、陸側に石積み風の擁壁が現れました。

宮崎交通線時代にもよく似た擁壁が設置されていたようですが、組み方的に現在のこちらは廃線後に設置されたものではないかと思われます。現役当時のものだったら胸アツなんですけどね。

県道が内海トンネルで通過する岬のカーブを抜けると、いよいよ終点のある内海港へ。廃線脇の埋立地には企業の油槽所とセメント会社のサービスステーションが建っています。

余談ながら、この探索を行ったのは九月も末の方だったのですが、予想以上に暑くここに辿り着く頃には服が絞れるほどの汗だくになっていました。海沿いなので海風があるかなと思っていたもののほぼ効果なく……波は多かったのですが、何でかこの廃線跡は海風が届きずらい場所だったようです。陸側に高い崖が迫っているせいですかね。

サービスステーション近くでは、当時港までの支線がカーブで分岐していました。当時の航空写真などでその線形を見る事ができます。支線は埋立が進む以前の海岸線に沿って敷設されていました。

写真の水路の右側の敷地が廃線跡、正面から左側に向かって分岐していたのが支線跡。

道の突き当りから県道までのあたりの住宅地一帯が初代 内海駅の跡地です。

終点とはいえ片田舎の駅。軽く住宅地の中を歩いてみても目を引くような遺構も遺っていません。給水用の井戸のみ遺っているそうですが、今回は帰りの列車の都合上泣く泣くスルーする事にしました。

なぜわざわざ先ほどまでの険しい海岸沿いを通ってまで内海まで至っていたのか、と不思議に思う方がいるかもしれませんが、実は元々宮崎交通線(宮崎軽便鉄道)の目的の一つはこの内海港での海運を効率化する為です。この内海港は当時宮崎の外港として海運が盛んでした。

港へと向かう、内海小学校裏手の道路が支線の跡地。痕跡はありません。

遠くに見える山の崖下にJR 日南線の線路があります。現在の内海駅もその手前にあり、初代 内海駅とは違って市街地から少し離れた場所にあるのが特徴です。

以上が、宮崎交通線跡(青島駅~初代 内海駅間)の現在の姿になります。

行き帰りに使用するJR 日南線の本数が少なく、約二時間で移動と探索を終えなければならない何とも時間との勝負の探索でした。ゆっくり来る機会があればリベンジしたいですね。

あとがき

今回は以前から気になっていた内海駅近くの廃線跡を辿ってみました。実は七月にJRの旅名人の九州満喫きっぷ(※指定日3日それぞれ乗り放題切符。特急など使用不可)で日田彦山線BRTに乗りに行ったのですが、一日分残ってしまったままだったので期限切れ直前の消化の為にこの場所を選びました。

本当はここより南の飫肥の廃線跡を見に行こうと思ってました。ただ、日南線のダイヤ的にどうしても厳しく消去法でこちらに。

感想としては、もう夏の間には再訪したくないですね。白浜駅~初代 内海駅間は暑い中一人黙々と歩いていると気が狂いそうな場所でした。雑草が控えめだったのがせめてもの救いです。

ちなみに内海駅の近くには太平洋戦争時代の特攻兵器の一つ、回天の基地の跡があるんだ。そこから内海川の河口に向かって回天用の軌道が敷かれていたんだぜ。

実は鹿児島の桜島にもその基地の跡が遺っているんだ