桜島に並ぶ鹿児島市の象徴、城山。

古くは頂上付近に上山城が築かれた事を起源とし、後に島津によって麓に鶴丸城が築かれると一気に鹿児島の歴史の中心となった歴史ある山です。

城山の裏手、かつて夏陰と呼ばれた場所から甲突川沿いに下った一帯を草牟田と云います。草牟田は軍施設が多く設置されていた伊敷地区や、島津の別邸のあった玉里地区とも隣接しており、草牟田自体も西南戦争の発端となった私学校生徒らによる火薬庫襲撃の現場といった様々な歴史を持つ場所です。

古くからまとまった居住地でもあった草牟田地区。地域内には大正13年(1924年)に草牟田尋常小学校が開校し、これが後に現在の草牟田小学校になりました。

ただし現在、草牟田地区内に草牟田小学校はありません。裏手に城山団地が造成された後、その団地内に移転された為です。

今回はそんな草牟田小学校の設立当初の旧校舎跡地と、その前身ともいえる廃校たちの歴史をご紹介いたします。

草牟田地域の小学校の歴史

草牟田における小学教育の始まりは明治の初め頃にまで遡ります。

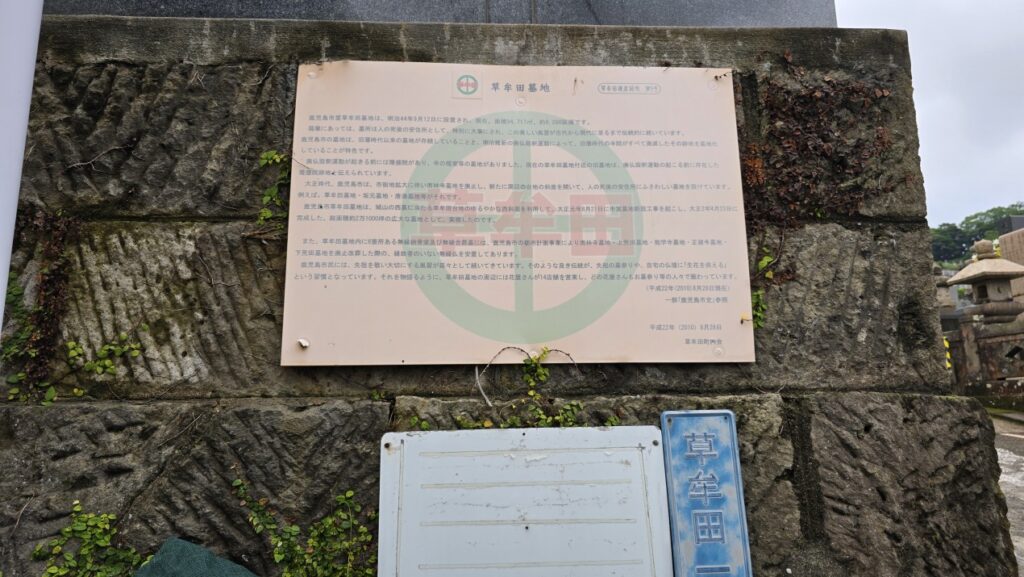

明治4年(1871年)、昔隆盛院というお寺があった場所に造士館の系譜を汲む分校として第二郷校が設立。現在は草牟田墓地となっているのがその隆盛院の跡地です。

造士館は当時の薩摩藩が設置した藩校で、本校は城山の袂、現在の中央公園にありました。

草牟田に設けられた第二郷校ですが、明治10年(1877年)にまさかの西南戦争に巻き込まれ焼失。そのまま廃校となるも、一年後の明治11年には鶴尾小学校としてその跡地に復活しました。これが草牟田地区内で小学校の名を冠した初の学校です。鹿児島市史内でも明治15年の時点で鶴尾小学が草牟田にあった事が記載されています。

鶴尾、というのはこの辺りの地名。元々城山自体がその形状から鶴丸山や鶴峰などと呼ばれており、そこから伸びる尾根としてその名が付いたものと思われます。

転機となったのは明治22年(1889年)。市制の施行で鹿児島市が成立すると共に、草牟田地区は隣接する下伊敷村の一部になりました。

その際に鶴尾小学校は当時玉江橋の袂に位置していた玉江小学校に合併され、草牟田やさらに南の新照院の子どもたちは橋を渡り玉里小学校へと通学する事になります。

後の明治44年(1911年)には草牟田も鹿児島市に編入。それ以来草牟田の子どもたちは当時の山下小学校、西田小学校、玉江小学校、大瀧小学校のいずれかへと、野を越え山を越え通学するようになりました。しかしここで問題が。

当時の城山越えは狭い急坂の続く山道ぐらいしかなく、周辺も湿地帯であるからなどして草牟田からの通学は難儀するものだったのです。

そこで住民らの強い要望もあり、大正13年(1924年)に草牟田尋常小学校が開校する運びとなりました。

旧・草牟田小学校跡地の現在

そうして草牟田に開校した草牟田小学校でしたが、昭和47年(1972年)の城山団地完成に伴って団地内へと移転。旧校舎跡はそれぞれ現在の鹿児島高等技術専門校、市道 草牟田城山線、城西公民館及び体育館、そして草牟田公園へと姿を変えました。

市道 草牟田城山線は元々狭く危険な道路でしたが、地域住民の要請を受けて鹿児島市が地権者と交渉、平成16年(2004年)に拡幅された過去を持ちます。今では出会い坂通りという愛称がありますが、これは拡幅当時記念のモニュメント「ちゃっぴー像」建立の為に立ち上げられた委員会の理事により、新たな出会いと別れのある場所として命名されたものです。

出会い坂通りの左側、鹿児島高等技術専門校がある場所は旧・草牟田小学校の校舎が立ち並んでいました。

旧・草牟田小学校は太平洋戦争の際に一度校舎を焼失しており、その後仮設校舎の建設などを経て移転前には三棟ほどの校舎があったようです。当時は今と比べて出生率が遥かに高い時代で、鹿児島でも各地でマンモス校やそれに近い規模の学校が点在していました。

現在当時の校舎は一つも現存していませんが、鹿児島高等技術専門校の敷地の隅には草牟田小学校址の碑が建っています。

出会い坂通りの右側にあるのが城西公民館です。

公民館には体育館が併設されているのですが、この体育館は旧・草牟田小学校時代のものを改修して転用したものだと思われます。言及した史料がなく、確定ではありませんが……。

当時の航空写真と見比べてみても、全く同じ位置に同じ形の体育館がある事が確認できます。

城西公民館と隣接している草牟田公園は、旧・草牟田小学校の校庭にあたる場所です。

園内にはせんだんの木という記念樹があり、そちらは草牟田小学校が開校された大正13年に植樹されたものです。校舎が移転された後でも、草牟田小学校の同窓会のシンボルとして保存されています。

他にも擁壁など残っているものは多いものの、周囲の宅地化という手が入っている以上、今となってはそれが当時の物であるか移転後の物であるかを判別するかは難しい状態です。

旧・草牟田小学校跡脇に位置する鶴尾学舎跡

草牟田公園の裏、住宅の一部に鶴尾学舎跡という石碑があります。

鶴尾学舎とは前述の鶴尾小学校とは異なり、西南戦争後の困窮の中で堕落に走っていた青少年らを見て、それを正さんと帰還兵によって創立された郷中教育継承の学舎でした。

大正の中頃までは学舎が三か所にあり、それぞれが協学舎、友愛学舎、丸山青年舎と呼ばれていました。これらは身分の差などで生じた分裂で、後にこれを不健全とした三者が話し合い、三つの学舎が合併して鶴尾学舎となりました。鶴尾学舎設立に伴い新設された学舎があったのがこの場所です。

学舎には幼児教育を行う鶴尾幼稚園も併設されていました。

鶴尾学舎もまた、後に太平洋戦争の戦火を受けて一時廃れていました。しかし後に再興され、今でも示現流などの継承活動を行っています。

あとがき

今回、個人的に何かと縁のある草牟田小学校の旧校舎敷を取り上げてみました。

草牟田といえば、その裏手の城山団地の隅に夏蔭公園という公園があるのですが……。そこの頂上から見る景色は兎にも角にも絶景以外の言葉が見当たらないほどのもので、是非鹿児島を訪れた際は立ち寄って欲しいものです。

個人的に城山展望台のそれよりも遥かに冒険心をくすぐるものになっていると思います。ゼルダの伝説のブレスオブ〇ワイルドのような、実際何処にでも行けてしまうワクワク感は凄いですよ。

何より夏でも平気で涼しい場所です。

旧・草牟田小学校の近くには聾学校という大きな学校もあったみたい。

そっちも最近別の場所に移転して、その跡地は今は宅地として整備されている最中なんだって