自動車と並び地方交通を支える重要なインフラ、鉄道。

鹿児島では人吉経由の初代 鹿児島本線(※現在の肥薩線)が開業して以来、各地に様々な路線網が引かれる事になりました。

最盛期に比べ路線の半数以上が既に廃線となっており、JR 指宿枕崎線の指宿駅-枕崎駅間など莫大な赤字を抱えている路線も多数。そんな鹿児島の鉄道網の中でも一定の立ち位置を保っているのが、東九州の大幹線であるJR 日豊本線です。

今回はそんな日豊本線の国分駅の近く、手篭川と線路が交差する箇所に架けられた手篭川橋梁の旧橋梁跡をご紹介いたします。

旧・手篭川橋梁跡へのアクセス

旧・手篭川橋梁の跡地は現在の手篭川橋梁に隣接して存在しています。

手篭川橋梁へはJR 日豊本線の国分駅から北に徒歩約30分ほどです。車を止められる場所はないため訪問の際には徒歩を推奨します。

旧・手篭川橋梁の概要

(出典:地図・空中写真閲覧サービス

※該当年月航空写真より一部をトリミング加工し利用)

旧・手篭川橋梁が架けられているのは、JR九州管轄内の在来線では駅間距離が最長でお馴染み、国分駅-霧島神宮駅間の線路が手篭川を渡る箇所です。

この場所に線路が通ったのは昭和5年(1930年)。初代 手篭川橋梁もこの頃架けられたようです。

ちなみに開業当初はまだ宮崎県内まで通じておらず、国都西線という名称でした。当時都城側には国都東線があり、これらは元々国分駅と都城駅を結ぶ路線の工事中、部分的に運行する際に便宜上付けた名称だと思われます。最初から日豊本線という名称ではなかった理由の一つには、当初既に現在のJR 吉都線が日豊本線のルートであったという背景がありました。

(出典:地図・空中写真閲覧サービス

※該当年月航空写真より一部をトリミング加工し利用)

1970年代の航空写真を見ると、線路の形が僅かに歪み線路に並行する道の様なものが発生しているのが分かります。これが今回ご紹介する旧線です。

手篭川橋梁は昭和41年(1966年)頃から架け替え工事が開始され、翌昭和42年末には新橋梁が完成しました。その際に既存の用地ではなく並行する用地に新線を設ける形となり、旧橋梁の跡地とその前後に旧線が生まれたようです。

架け替え自体や新線を設ける形にした理由は定かではありません。

そういえば、国分駅と霧島神宮駅の間は駅間も長いけどトンネルも多いよね。

それに霧島神宮駅は霧島神宮からも距離があるし……。どうしてこういうルートになったんだろう?

実はそもそも霧島神宮駅を作る予定はなかったんだぜ。元々は路線の計画が出来た段階で国分駅の次は清水村内の駅になるはずだった。

だが汽車によって馬が驚いたり、偉い人が来るたびに村長が駅に出向かわなければならなくなったりするのを嫌がってな……。「どうせなら霧島神宮に駅を」という形で霧島神宮駅が生まれたんだ

旧・手篭川橋梁跡と旧線の現在の様子

では実際に現地に旧橋梁や旧線の痕跡は残っているのでしょうか?

実は結構分かりやすい形で残っています。今回、実際に訪れた際の記録と共に現地の痕跡をご紹介させていただきます。

手篭川左岸側

手篭川橋梁の左岸側へは、手篭川の堤防上からのみアクセスが可能です。

市道の清水橋から下流側へと歩いてくるとすぐにその姿を目にする事が出来ました。そこそこ新しそうな見た目をしていますが、橋桁自体は昭和42年に駒井鉄工所(現・駒井ハルテック)によって製造された物です。

手篭川橋梁のすぐ上流側に立ってみると、とある構造物が視界に入りました。

写真から探してみてください。

答えは、旧・手篭川橋梁の橋台です。写真中央あたり、手篭川の右岸側にコンクリート製の橋台が残っているのが分かりますでしょうか?

同様の構造物が左岸側にも残っています。

その代わり、左岸側には旧線時代の築堤と線路敷がはっきりと遺されています。

写真奥のあたりが新旧分岐点。旧線時代当区間はまだ電化されていなかったため、架線柱などの痕跡はありません。

手篭川橋梁の袂には小松原踏切が設置されています。

今なお残る第4種踏切(警報機、遮断機等の併設されていない踏切)のひとつで、その危険性から全国的に事故も多く、廃止が推奨されている存在です。JR九州では長年協議の課題や費用面での工面から、事故ありきで対策を行わない状態が慢性化しているのが現状。

平成27年(2015年)には、この小松原踏切を自転車で横断中だった男子高校生が特急きりしまに撥ねられ重体となる事故も発生しています。

手篭川右岸側

清水橋まで迂回し今度は右岸側へ。

右岸側では堤防の一段下の土手への降り口があり、旧・手篭川橋梁の橋台を眼前に見る事ができました。現在の手篭川橋梁と比べて明らかに橋桁が薄めになっています。

また、煉瓦積みの構造物が多い肥薩線などとは異なり、日豊本線はトンネルや橋台は大半がコンクリート造り。

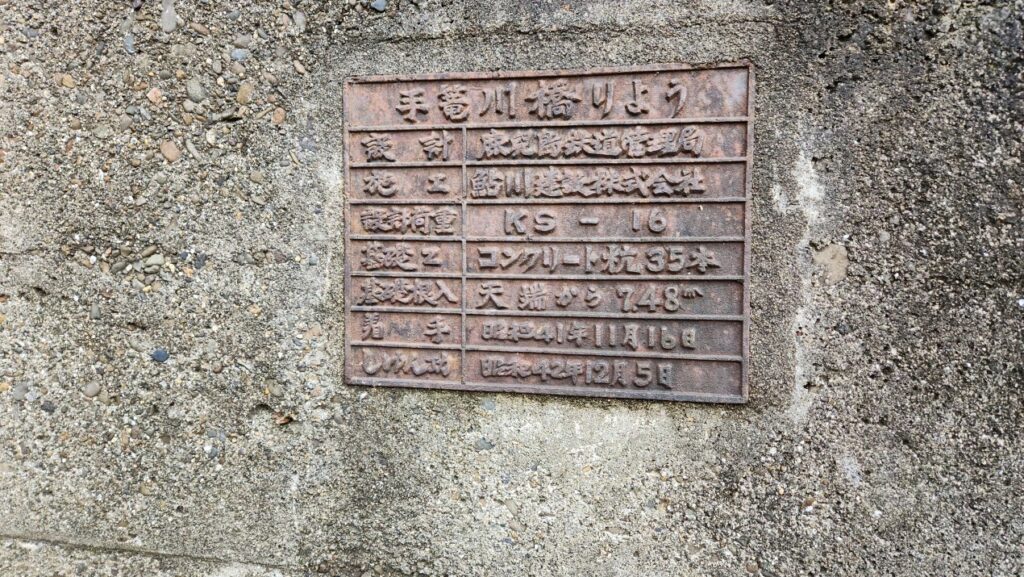

現在の手篭川橋梁の橋台には、その銘板が設置されていました。

設計は当時の国鉄 鹿児島鉄道管理局(現・JR九州 鹿児島支社)で、施工を行ったのは現在既に倒産してしまっている鮎川建設株式会社です。

外姫城橋梁

手篭川橋梁より少し北に進んだ市道との交差部に、外姫城橋梁という小さな跨道橋が架かっています。この橋梁にも手篭川橋梁から一続きの旧線と旧橋梁の痕跡が残っています。

なお姫城というのはこの一帯の地名で、その由来は近くにあった山城の姫木城。ここより霧島神宮駅方面のJR 日豊本線の線路は、姫木城と橘木城という二つの山城を形成する高台を通っていきます。

現在の橋梁に並行する形で、旧・外姫城橋梁の霧島神宮駅側橋台が残っています。こちらもコンクリート造りで、横には石積みによる土留がされています。

国分駅側の橋台は道路拡張の為か既に取り壊されており、橋桁のあった部分には現橋梁用の高さ制限バーが設置されていました。見るに旧線時代は橋桁が一段低い場所にあったようです。

旧・外姫城橋梁脇から国分駅側の築堤上をチラリ。現在の線路の一段下に、明らかに旧線の物と思わしき線路敷が今も残っているのが確認できました。見た範囲ではバラストや枕木などは残っていません。

同様の線路敷は霧島神宮駅側にもあり、そちらは少し進んだ先で現在の線路へと合流しています。

以上が、今なお現地に残る旧橋梁と旧線の痕跡になります。

あとがき

今回、当サイトでは初の鉄道用の橋梁の旧橋梁をご紹介しました。鉄道用の橋梁というのはどれも迫力やロマンがあり、眺めているだけでもなかなか楽しいものです。

今回のケースのように並行した新線を設ける場合もあれば、全く同じ場所に架け直し旧橋梁の痕跡が無いケースもしばしば。鹿児島では後者が多い気がします。

鉄道に乗る事があれば、ぜひ一度橋梁の脇に旧橋梁の跡がないかどうかも確かめてみてください。

ちなみに今回の橋梁の架かる手篭川は、同じく国分地域を流れる天降川と同様に過去人工的に流路が大きく変更されているんだ。

現在の国分駅のあたりは昔は川の一部だったんだよ