旧道。一概に旧道といえど、世には様々な種類のものがあります。

例えば県道などの一部だったものが、線形改良などで部分的に切り離され指定を外れたもの。古くは主要な往来の街道だったものが、近代化によって役割を新しい道に譲ったもの。宅地造成などで本来の行先を失い、別の役割を与えられて残っているもの。

そんな各地に眠る旧道を、歴史的な考証はひとまず脇に置き、実際に歩いてみた記録を写真と共に残す事を目的に始まったシリーズ、旧道歩記。

今回は第二回として、鹿児島市の犬迫地区、市道 下門仲組線+αに断片的に残されている旧道を現地レポート共にご紹介していきます。

旧道の概要

実際に歩いた記録の前に、まず今回の旧道の軽い概要をご紹介します。

今回歩く道は、現在の犬迫地区と河頭地区を結ぶメインストリートである鹿児島市道 下門仲組線および市道 五反田線の旧道にあたります。

各所に線形改良によって生じた旧道が残されており、今回はそれらをまとめて探索しました。

なお、これらの旧道は古くは現在の国道3号線にあたる大幹線、九州街道(薩摩街道 出水筋または西目筋)の支道の一部でもありました。実際に、明治時代に編纂された鹿児島県地誌には下記の記載があります。

支道四アリ、…(中略)…一ハ字桃木原ヨリ東ニ折レ、郡山街道ニ合ス、長凡五拾弐丁

文中の桃木原というのは横井公民館から少し西のあたりの小字で、そこから犬迫を抜け今回の旧道を経由するのがかつての九州街道の支道と考えられます。延長も概ね合致。

(出典:国土地理院ウェブサイト

※地理院地図より一部を加工し利用)

今回の旧道群は市道 五反田線と市道 下門仲組線の二つの旧道から成り立っています。花野口から下門隧道の跡地までが市道 五反田線、下門隧道跡を経由し久木田のあたりで県道に合流するまでが市道 下門仲組線の区間です。

九州街道の支道とされているのは下門隧道跡を経由しない川沿いのルート(市道 五反田線)であったと思われます。下門隧道跡経由は大正後期から昭和にかけての間に開削された新道。

線形改良は年代別に段階的に行われており、戦前の時点では既に甲突川浄水場付近と久木田の滝付近の一部が改良され、そしてその後平成に入ると全体的に大幅な改良が行われました。

旧道歩記 -市道 五反田線区間-

ここからは実際に旧道を歩いてきた記録となります。

今回、上記地図東側の河頭浄水場付近から調査を開始しました。

甲突川の右岸側の沿道(郡山街道)を進んでいると、写真のような分岐点に遭遇します。

ここを左に入る小径が今回の旧道です。奥に見えるのは河頭浄水場。この対岸には伊敷街道(国道3号線)が通っています。

ちなみに河頭浄水場や河頭中学校といった施設はここ入佐という地区にまとまっているのですが、実際の河頭地区というのは基本的にここより上流側の元々温泉街があった場所をさします。

旧道は広大な空き地の脇を坂で登ります。

この空き地には数年前まで資材置き場のような施設がありましたが、現在鹿児島市が土地買い取り管理しています。というのも、隣接している老朽化した河頭浄水場の一部施設をここに移設する計画があるため。

坂の上に水道局の設備。河頭浄水場の配水設備の一つなのでしょうか。

このあたりは元々突き出ていた地形に沿う形で旧道が存在していたようです。しかし地形自体がそれなりに変わっているようで、実際の旧道と同じルートを辿れているかは少し自信がありません。

地図上では一旦ここで坂を下るルートを赤線で記載していますが、実際にはその上の民家の敷地を通っていたかもしれません。

市道 五反田線

小道を抜けると甲突川のひまわり橋を渡ってきた市道 五反田線と合流。

合流場所にも二つの短い旧道があり、旧道に沿うようにして民家が立ち並んでいるのが分かります。

なお、写真の旧道は現在も五反田線の支道という形で市が管理している様子。

坂の中腹に小さな旧道敷。道路植栽が行われていました。

なお、市道の名前になっている五反田というのはこのあたりの小字。犬迫川が細くなる箇所には五反田橋という桁橋も架かっています。

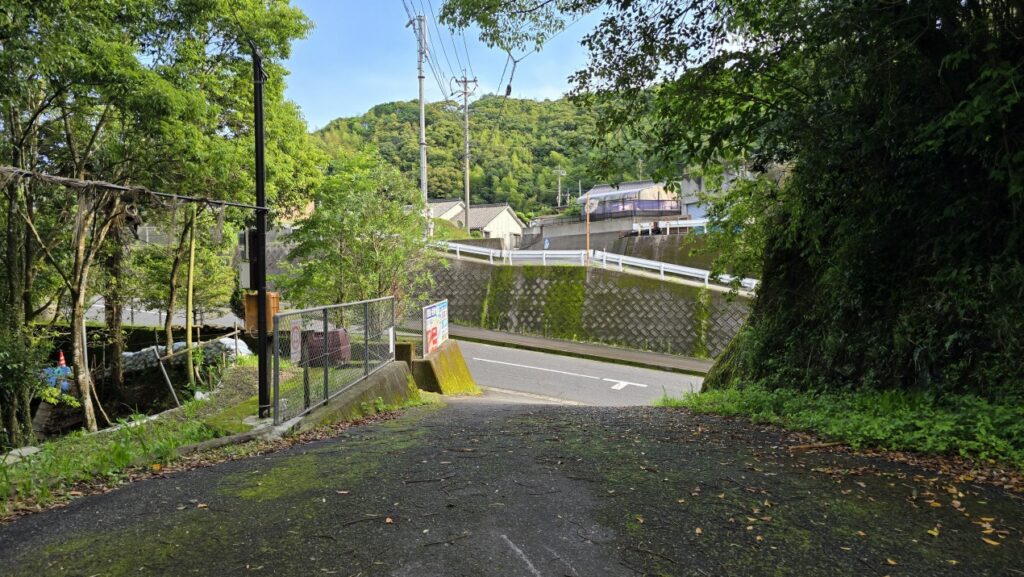

道なりに進むとやがて写真のような場所に辿り着きます。

現在工事がされているこの場所には、数年前まで下門隧道というトンネルがありました。

残念ながら市道 下門仲組線の改良工事に伴い既に消失。

ここから先は五反田線ではなく、隧道を経由してきた下門仲組線になります。

旧道歩記 -市道 下門仲組線区間-

隧道跡のすぐ先でカーブ一つ分の旧道が分岐。山が突き出ていた箇所を線形改良の際に切り崩し生まれた三日月形の旧道です。

こちらの旧道もまた下門仲組線の一部(支道)として市が管理しています。

旧地形の上には墓地と現道開通以前から建つ民家がありました。

カーブが終わると、今度は先ほどと反対側に旧道敷が現れました。

山に沿い歪んでいた道を直線化した際の旧道。歩道の一部のような扱いを受けています。

旧道に沿う形で民家が立ち並んでおり、旧道である事がかなり分かりやすい状態でした。

また、途中には山手の方に小さな日枝神社が鎮座しています。日枝神社自体は全国そこいらにありますが、鹿児島市の伊敷から小野、犬迫にかけてはとりわけ多い気がします。

現道が浅い切通になる手前、目立たない形でひっそりと旧道が分岐。

先程と同様に突き出た地形を解消した際に生まれた旧道ですが、こちらの方がより早い段階で旧道となっていたようです。昭和30年代には既に現在の切通が開通し、写真に写る道(細いアスファルト舗装の道)は旧道となっているのが航空写真などから確認されました。

写真の左側に写っている石碑は道ヶ迫橋修紀念碑。そちらについては個別記事がありますのでぜひ。

他の区間と比べ旧道になって長い事もあり、この区間の旧道は他と比べかなり狭いものでした。

軽車両でギリギリ通れるかどうかといった幅員で、現役当時の航空写真を確認してもこの区間が部分的な狭隘区間となっていたようです。

狭隘区間後、一度現道と交差。その際に明らかに高低差があり、現道を渡るとその一段に旧道敷が埋まっているのを発見しました。

ガードレールや境界杭のような物が現道と脇道の築堤下に埋まっています。

なお写真奥の方へと向かっている脇道はそのまま谷の奥へと続いていて、そこには鹿児島高校の犬迫グラウンド(野球場)があります。

グラウンドからの谷を横断する地点にも旧道はあり、一見すると旧道と同じルートをとっている道の一段下にあるのが旧道敷です。不自然なガードレールと僅かに路盤が残っています。

また、この旧道よりも古い、先ほどの狭隘区間と一続きであった旧旧道もここにはありました。

写真奥のすっかり茂みとなっているあたりが旧旧道。

その先で旧道は現道と一続きの築堤によって寸断。

ここも旧道に沿う形で民家が立ち並んでいます。

一見するとただの脇道に見えますがれっきとした旧道敷。

坂の傾斜が厳しくなるあたり、現道はまたもや切通を通ります。

ここにもまた旧地形に沿った三日月状の旧道が二つ連続して残っている様子。久木田の滝第三の滝への遊歩道入り口へもここから入ります。

犬迫川の狭隘区間脇を通る旧道。突き出た地形に沿う形で道が付けられ、緑が深く若干路面は荒れていましたがまだまだ現役の道路。この区間も今なお下門仲組線の支道として市が管理している道路となっています。

また、川の方へと下る脇道がありますがこれは現在整備中の久木田の滝の遊歩道。元々いくつかの遊歩道がありますが、その殆どが荒廃が酷く改めて整備し直しているところなのだと思います。

滝の脇を抜けると一度現道と交差。交差といっても現道の切通によって本来の路盤は抉られてしまっているので、取付道路の坂をジグザグに下って登る必要がありました。

また、この脇にも滝へと下る小径がありますがそちらはほどほどに危険な道程なのでお勧めしません。

現道と交差した後は滝脇区間とはうってかわり、久木田の集落内を通る明るい道へ。

犬迫川水系によって形成された谷と、その地形に沿う形で続く田畑と住宅が良い雰囲気を醸し出しています。コンビニが近くに無いのが難点ですが住むならこれぐらいの場所が良い気がします。

久木田地区より先は大きな旧道も無く、直線一本分レベルの小さな旧道が残るのみとなりました。

写真の場所も現道と並走する旧道敷。現道は田んぼだった場所を築堤で埋め立て直線化しています。

犬迫川が荒磯川と合流するあたりに、今回最後の旧道敷がありました。

現道と比べ少し角ばったカーブを持っていたのが旧道。旧道に沿って側溝がありますが、少しきれいすぎた様な気もするのでこれが当時の物そのものなのかは不明です。

九州街道はこのまま尾根へと登っていきますが、そちらはまた別の機会とし今回の旧道歩記としてはここで終点とします。

この犬迫川沿いの一連の旧道は危険も少なく雰囲気も良いので、ジョギングなどに歩いてみるとまた新たな発見が有るかもしれませんね。

あとがき

旧道歩記第二弾として選んだのは、昔から下門隧道とセットで自転車でよく利用している犬迫川沿いの旧道群でした。その下門隧道が消えてしまったのを未だ引き摺っているわけですが。。。

何はともあれ、犬迫地区は伊集院方面へと抜ける際の道筋としても利用できるので、是非一度現道も通ってみてください。鹿児島の田舎だなぁ、という言いようのないノスタルジーがここにはあります。

そういえば、甲突川沿いの国道3号線が今の九州街道なんだよね?

でも、全く全然違う場所を通っているみたいだけど……

昔の九州街道、いわゆる出水筋は水上坂をはじめとした急坂、狭隘区間が多くてな。要するに近代的な車道に向いていなかったんだ。

そこで最初から規模の大きい車道として整備されたのが今の国道3号線伊敷街道なんだぜ