鹿児島市の中心地より少し南、旧・谷山市の一画に位置する下福元町や慈眼寺の一帯は、古くからの名水の地として知られています。

かつての寺の跡地に整備された慈眼寺公園内の酒水の井戸を筆頭に、谷山の初めての上水道として整備された稲荷山の慈眼寺水源地など、大小さまざまな水源が存在。今回はそんな谷山の水源のうち、谷合水源地と、そこから続いていく水路についてご紹介いたします。

水路に関しては、明治期に編纂された史料である鹿児島県地誌内に記述された、浜田川(濱田川)という川と同一であるとも考えられます。

※文献からの推測のため、確定ではない点はご留意ください。

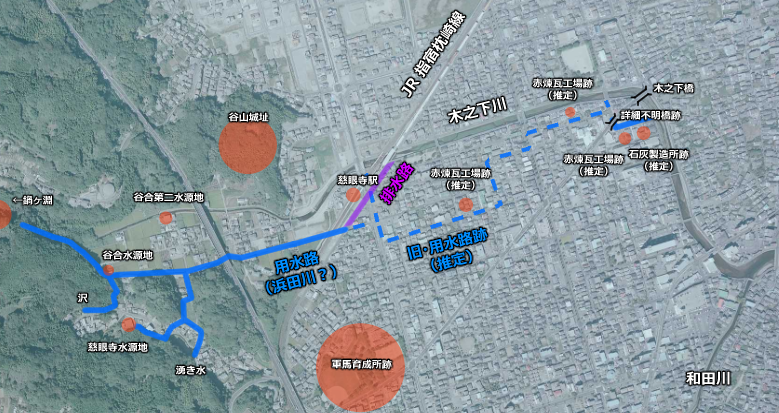

谷合水源地の位置と水路の全体像

谷合水源地は、下福元町内の木之下川の流れる谷合集落の隅にあり、鹿児島市水道局が管理する設備です。

最寄駅はJR 指宿枕崎線の慈眼寺駅で、徒歩で散策がてら訪問することができます。

※航空写真より一部を加工し利用)

今回谷合水源地と共にご紹介する水路は、谷合水源地のほか、近くの沢や湧き水も合流し谷山中央地区を経て、木之下川の木之下橋の袂にて注ぐものです。上記画像はその全体像。

水路の元々の全長は約2kmほどですが、谷山中央地区内の流路は宅地開発などにより既に消滅しています。水路の流域にはJRの慈眼寺駅があり、かつては赤煉瓦工場が点在していました。

谷山を流れていた小川 浜田川とは?

現地情報に入る前に、浜田川についての史料を紹介しようと思います。鹿児島県地誌によれば、浜田川は洩水という地域を源流とし、木之下地区を経て木之下川に合流する小川だとされています。

洩水が具体的に何処であるのかは実ははっきりしないのですが、谷山城の外城の一つに洩水ヶ城という山城があったとされ、その城があったのがこの谷合集落より谷山神社側の山手です。

史料の具体的な内容については、鹿児島県地誌には下記のように記載があります。

支流村ノ北字洩水ヨリ出テ村ノ北字木ノ下ニ至テ中川ニ入ル長凡拾八町廣サ一間

中川というのは、現在の木之下川の事をさします。また、長さ18町はメートルに換算すると約2kmであり、今回の水路の全長の約2kmに合致。

このように今回の水路と浜田川の記述の間には共通点が多く、その事から浜田川として推測するに至りました。

おまけにこの水路に沿った道路の一つに、古くから往来のあった街道である浜田道があり、それに沿った川として浜田川という名称が付いたのも納得できます。

その事から、今回の水路は浜田川と同一であると推定し紹介します。

ただし地形を見ると川というより人工的な水路に近く、これは推測ですが、古くはすぐ木之下川に合流していた小川を水路に付替え延長したのが浜田川だったのではないかと思います。

佇む水神さまと水源たち 谷合水源地ほか

水路(浜田川)は現在、いくつかの水源からの水が合流して流れています。

まず最初に谷合水源地を含むその水源をご紹介します。

谷合集落の端に存在 谷合水源地

谷合水源地は、木之下川が中流から下流になるあたりの山の袂にあります。

湧き水を用いた水源で、上水道として供給されるほか、水路の水源の一つとしても機能しているようです。

水路には関わっていないものの、近くには木之下川沿いに谷合第2水源地もあり、丘の上の本城配水池へと接続しています。

谷合水源地の入り口は山側にあり、今回の水路にも面していました。

当然水源地内には入れませんが、外から各種設備を見る事ができます。

水源地を囲む形で支流の水路が流れており、そこに水源地から放出されている水が加わって水路(浜田川)の本流へと合流していく構造です。

谷合水源地脇へと流れる 小さな沢

水路の水源の一つが、慈眼寺水源地より谷の奥側を源流とし、谷合水源地脇にて合流する小さな沢です。上流の方へ市道を登ると、鹿児島南高校のグラウンドがあり、地元の祭りであるガラッパ祭りが開催される際には花火の打ち上げ会場にもなっています。

沢には常に一定の水量があるものの、流路はところどころ宅地造成などによって分断・水路による付替えがされていました。

谷合水源地の裏手には沢の本来の姿が数十メートルほど残っています。

沢と谷合水源地がぶつかる場所には、小さな岩屋に水神さまがポツリと鎮座していました。

見た目はさほど古くはなく、おそらく谷合水源地を整備した際に祀ったのではないでしょうか。

鍋ヶ淵付近から続く 木之下川沿いの水路

写真の道沿いの水路が浜田川に合流している

浜田川の水源の一つに、木之下川の上流側から延びてきている水路があります。

この先の木之下川には鍋ヶ淵という深い淵と小規模な滝群があり、周囲は岩石質の壁と湧き水だらけの空間が形成されています。

谷合集落の地元の家の方の話によれば、鍋ヶ淵の一帯には昔寺の修行場があり、仏像などが川沿いの洞窟にいくつも設置されていたとのこと。昭和頃には既に盗掘が行われ、現在は一つも残っていないんだとか。

ただし寺があった事を示す史料はなく、ここでは一証言としての紹介にとどめます。

入り口より先は、鍋ヶ淵方面へとコンクリート製の水路の溝が続いています。

土砂の流入等の被害があったのか、現在水路の溝は水流には使用されておらず、溝に導水管を敷いて送水されていました。

ここで先に一点警告を。この場所について、絶対に遊び半分で入らないでください。

前述の通りこの先には滝群と深い淵があるのですが、過去そこで遊んでいた小学生や中学生が溺死する水難事故が複数回に渡り発生しています。

※今回の撮影は安全に十分気を付けたうえで、奥まで入り込まずに行っています。

水路は、木之下川が二級河川へと変わる境の地点で二手の導水管に姿を変えました。

一つは洞窟の中へ、もう一つはこの奥の滝群と鍋ヶ淵へ延び、そこから取水しているようです。また、二級河川を示す標柱の裏手には細い水路橋が見えていますが、これは湧き水を水源とし左岸側の耕作地に利用されています。

なお、この標柱より先へは道らしい道はありません。左岸側はより奥へと進めますが、藪の中を進む必要があります。私自身数年前奥まで行ったことがありますが、軽装ではまず無理な里程です。

再三の警告になりますが、絶対に遊び半分で入らないようお願いいたします。

二級河川とは、国が直接管理する一級河川に続く重要な河川の事で、主に都道府県が管理しています。木之下川の場合は一部を鹿児島市が準用河川として、そして谷合集落より下流側を鹿児島県が二級河川として管理しています。

導水管のうち、洞窟の方は入り口付近で既に水の音がしており、浅い所で水が湧き出ているようです。この辺りはとにかく湧き水が大量に存在しています。

なお、この付近の左岸側には蛇ノ穴という洞窟があったとされ、昔は伊集院(日置市)まで繋がっていると噂されていたそうです。なんでも犬が洞窟に入り込んだところ、伊集院でその犬が出てきたという伝説があるんだとか。

蛇の穴って名前の洞窟、いろんなところにある気がするね

鹿児島で言えば、花野や坂元の方にも蛇の穴という洞窟や岩屋があったと言われているな。

それらは水場でもあったから、そういう意味でも蛇という名前を冠しているんだと思うぜ

慈眼寺水源地と湧き水

谷合水源地より小山を挟んだところにあるのが、慈眼寺水源地です。

鹿児島市水道局が管理する水源地で、元々は旧・谷山市が管理しており、市合併の際に鹿児島市が引き継いだ水源地の一つです。

この水源地からも一部の水が用水路として放出されており、それが水路(浜田川)へと合流しています。位置的にこの水源地付近が洩水ヶ城の裏手で、もしかしたら浜田川の本流は古くはこの水源地の水脈をさしていたのかもしれません。

なお、水源地が出来る以前からこの場所には溜池があり、水車が設置されていたこともあったようです。

また、慈眼寺水源地よりすぐ東の集落内には別の小さな湧き水もあります。

小規模ながらも水量は少なくなく、この湧き水からの水も水路となり慈眼寺水源地からの水路へ合流、その後水路(浜田川)に注いでいました。

現在の水路(浜田川)の姿

水路(浜田川)は、現在も一部区間は用水路として残っているものの、残念ながら大部分は宅地化により役目を失い取り壊されています。

今回、かつての流路を当時の地図や航空写真をもとに辿ってみました。

谷合水源地付近の谷合集落内においては、水路(浜田川)は現役の用水路として存在していました。

溝はコンクリート製ですが、古くからこの場所に水路自体は存在していた事は当時の地図から確認できます。

水路(浜田川)は、県道 玉取迫鹿児島港線と立体交差するあたりで慈眼寺水源地からの水路と合流すると同時に、一時的に暗渠へと姿を変えます。

県道 玉取迫鹿児島港線はその一部が鹿児島県道路公社によって管理されており、指宿スカイラインの支線のような役割を果たしています。

県道をくぐると、水路は再度開渠へ。

開渠区間の付近には耕作地も散見され、小さな水門も設置されていました。

しかしその先では住宅地にぶつかり、水路はまた暗渠となります。元々は住宅地区間も開渠だったのですが、近年のJR 指宿枕崎線の高架化を含めた木之下川護岸改修に伴う区画整理に伴い、水路は暗渠となりました。

宅地化により暗渠となった区間は水路の線形自体が損なわれており、以前のまま直線的に存在しているのか、はたまた付替えられているのかは目視では確認できませんでした。

水路は暗渠のまま慈眼寺駅付近のJR 指宿枕崎線と立体交差します。

開渠だった頃は線路や駅のホームと交差する部分に函渠を見ることが出来ましたが、現在交差部はただの高架下駐輪場となっています。

ここから先は、写真左側と写真右側にそれぞれ水路が分岐していました。写真右側の水路が水路(浜田川)の本来の流路で、左側(慈眼寺駅方面)へと向かっていくのは付替えられた排水路ではないかと思います。この排水路は最初の全体像で紫線で記載しているものです。

慈眼寺駅方面へと向かっていた排水路は、大通りと交差したのち木之下川に合流しています。

ちなみにJR 指宿枕崎線が高架化される以前は、写真の中央付近に鉄道の橋梁がありました。

現在見えている橋は烏帽子田人道橋で、側面にはJR利用者から見えるように、『少年よ大志を抱け』と記されています。残念ながら現在は高架となり列車から目にすることはできません。

先ほどの分岐から本来の流路の方を進むと、写真のような大通りへと出ます。

市道 諏訪和田線という道路で、慈眼寺や西谷山、和田地域を南北に貫く大きな通りです。

水路(浜田川)はここで左右に分かれていたようで、左の方はそのまま木之下川へ合流、右の方は本流として谷山中央方面へと流れていました。

ここから先は区画整理により水路(浜田川)は完全に消滅し、先ほどまでの暗渠も付け替えられた別の場所を流れています。今回は古い地図をもとに、あくまで以前の流路跡を辿ってみることに。

先ほどまでの暗渠はここを直進しコンビニの裏手を流れていますが、水路(浜田川)はその少し南側をカクっとする線形で流れていたようです。ただし更に古くはスムーズな線形だったようで、昭和最初期に行われた耕地整理の際に、蛇行した流路をリニアな水路へと整備し直したのかもしれません。

水路(浜田川)の跡地は住宅地となっています。

ほんの数十年前までは広大な耕地が広がっていたのですが、谷山が鹿児島市の近郊住宅地として注目を集めると、一気に宅地化が加速しました。碁盤の目のように整った区画は、比較的最近耕作地から宅地に転用された名残。

写真のあたりには水路(浜田川)沿いに煉瓦工場の類があったそうです。最初は周囲の田んぼから採れる粘土を原料に、枯れたら別の場所から取り寄せるなどして瓦や煉瓦を製造していました。

もう十年ほど前、筆者もちょっとした機会でこの辺の土地を掘ることがありましたが、その際に田んぼだった空き地から粘土が大量に出てきたことを覚えています。

水路(浜田川)は耕地の区画の間を縫う形で流れていました。

しかし後年の宅地化に伴う再度の区画整理で、水路のあった筋は形を損ない明確には残っていません。暗渠としても残ってはおらず、すっかりただの宅地となっています。

水路(浜田川)は市道 田辺和田線とぶつかると、ここでもカクっと曲がっていきます。

既に木之下川はすぐ横に迫っていますが、まだ合流はしません。

市道 田辺和田線から家を挟んだ先の直線の道が水路(浜田川)の跡です。この付近にもかつては煉瓦工場がありました。

この先、市道 南麓1号線にぶつかる場所で水路(浜田川)跡は二手に分かれます。

どうも昭和初期の耕地整理が行われる以前は突き当りを右へ流れ浜田道と交差し、整理後の水路は左へ流れそのまま木之下川に合流していたようなのです。

突き当りを左で進んだ先には、木之下川に第二木之下橋が架かっています。

耕地整理後の水路(浜田川)はこのあたりで合流していたようですが、現在は暗渠などもありません。

また水路には関係しないものの、ここの木之下川左岸側には古くは水車があった事が古地図から確認できます。

突き当りを右へ曲がった方では、水路(浜田川)はすぐに浜田道(市道 木之下慈眼寺団地線)と交差します。

この場所には昔は何か小さな橋が架かっていたようです。おそらく木橋であったと思われます。

道の先からは、なんと僅かな間だけ水路が復活します。

アパートの裏手を通る道に沿って、当時の水路(浜田川)の川筋が暗渠として残っていました。

意図的に残したとは思い難く、おそらく区画整理の際の偶然だと考えるのが自然ですが、下流域では唯一水路として形を保っている区間です。

そして、このあたりには煉瓦工場と共に白石灰を作る真砂焼場がありました。水路(浜田川)は、真砂焼場への用水としても利用されていたのではないでしょうか。

耕地整理前の水路(浜田川)は、木之下橋の袂で木之下川に合流していたようでした。現在も先ほどの暗渠の合流地点が存在しています。

なお、隣に架かる木之下川は元々は土橋であり、後に石橋となりましたが、現在はコンクリートの桁橋へと姿を変えています。

以上が、現在辿る事の出来る水路(浜田川)跡の全容になります。

おわりに

川というのは面白い事に、比較的短いスパンで新たに生まれたり逆に消えたりしています。最近の場合は人間の介在によるものも多く、運河や排水路、用水路なども広義には水の流れを構成するものの一つです。

普段何気なく歩いている街角。そこもかつては川だったのかもしれません。

鹿児島県の国分市街地には、川跡交差点という名前の交差点があるみたい。

昔はそこを天降川が流れていた名残なんだって

参考資料

1.明治17年6月8日 『鹿児島県地誌 上』

2.昭和42年3月 『谷山市誌』 – 谷山市