古くから日本の生活と密接に絡む形で栄えてきた信仰、神道。

その信仰に伴う構造物として最たるものの一つが、私たちが普段訪れる事も多い神社です。

鹿児島市にも多数の神社があり、島津 斉彬を祭神とし国道に面した大鳥居が有名な照国神社、西南戦争にまつわる南洲神社などさまざまです。

今回はそんな中から、鹿児島市街地の中心地に位置する荒田八幡宮とその四随神についてご紹介いたします。

荒田八幡宮と四随神の概要

荒田八幡宮は、鹿児島市街地の下荒田町の一画に鎮座しておられる中規模の神社です。

祭神は他の八幡神社と同様に応神天皇やその母にあたるとされる神功皇后、玉依姫命など。由縁には諸説あり、飛鳥時代に創建されたとの説もあれば、平安時代に荒田荘が立荘された際に守護神として大隅正八幡宮(現・鹿児島神宮)から勧請されてきたという説もあります。

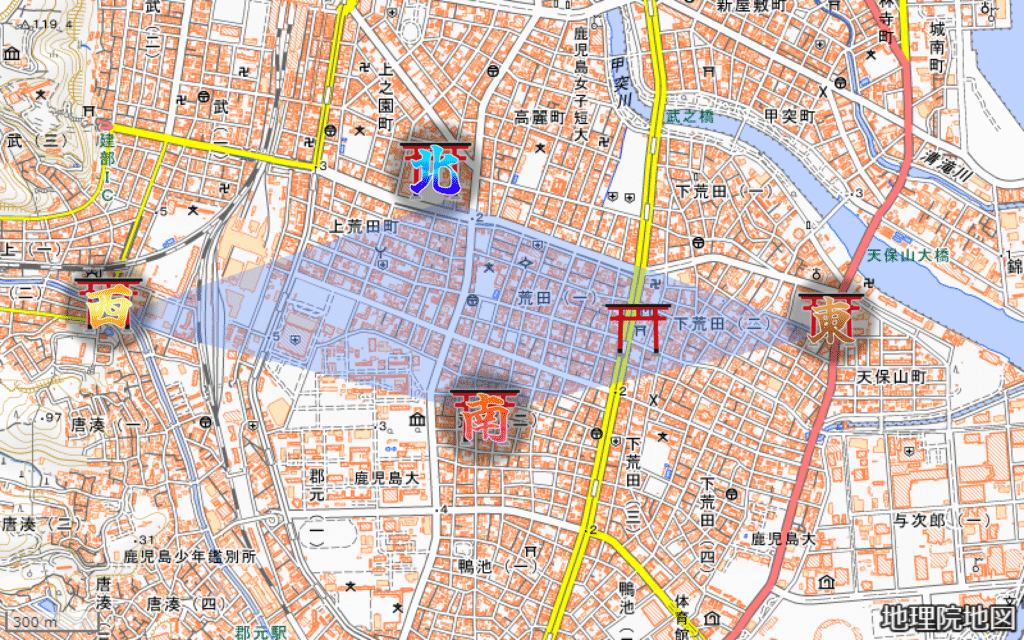

そんな荒田八幡宮を囲むように、市街地には四随神碑と呼ばれる祠が鎮座しています。

※地理院地図より一部を加工し利用)

四随神碑は荒田八幡宮を東西南北で囲うように位置し、かつてはそれぞれが荒田村と別の村の境に位置していました。その為この四随神碑で囲まれた区画こそが、平安時代の荒田荘の範囲であったと云われています。

また、かつては神輿を担いでこの四随神碑を巡る祭事、八幡堺廻り(おさけめぐい)がありました。現在は付近の都市化に伴い四随神碑を巡る事はなくなり、荒田八幡宮の境内で神輿担ぎが行われています。

今なお残る四随神碑たち

これらの四随神碑は、度々再建されつつも今なお現地に鎮座し続けています。

今回、その四随神碑を実際に訪ねてみました。

かつての海岸 東随神

四随神のうち、東随神が鎮座しているのは現在の天保山中学校脇の一画です。かつての塩屋村との境に位置します。

国道225号線に面しており、鹿児島に住んでいれば実際に目にしたことがある人も多いでしょう。

隣接する天保山という小山は江戸時代に甲突川から浚渫された土砂によって築かれた人工山であり、それ以前はこの東随神の場所が海岸沿いになっていたと思われます。また、天保山中学校の敷地は江戸時代には一時島津 斉彬の陣屋として利用された場所でした。

現在の東随神碑は、大正14年(1925年)の当時の紀元節(※現在の建国記念の日)に改建されたものであると祠の側面に記載があります。

新川と田上川跡の分岐点 西随神

西随神は、新川に架かる城ヶ平橋の袂に鎮座しています。かつての田上村との境に位置。

大きな水神碑、城ケ平共有者記念碑も共に設置されています。

この大きな水神碑は田上川を新川に付け替えた際に建てられたものと云われています。現在鹿児島市街地の唐湊~郡元付近を流れる新川は、元々は田上川という名称で別の場所を流れていた河川を江戸時代に人工の水路に付け替えたものであり、その河川改修工事を記念して建てられたのがこの水神碑です。

かつての田上川は境川などとも呼ばれ、この水神碑の付近で新川から逸れ現在の鹿児島大学付近を流れていました。

四随神によって囲まれた荒田荘の区画は、その田上川の扇状地とその先端に形成された三角州によって形成されています。

農事試験場跡近く 南随神

南随神は四随神の中で最も目立たない路地の途中、鹿児島県知事公舎付近にあります。かつての中村との境に位置し、前述の田上川にも面していたと考えられます。

現在の南随神碑は、先代の御堂が破壊された事から大正13年(1924年)の6月に再建されたものである旨が祠の側面に記載されていました。

この南随神碑の付近は、鹿児島県立農業試験場の創立地(農事試験場跡)として知られています。

また祠のすぐ脇を通る高麗橋から続く道を谷山別街道といい、そちらは当時のメインストリートの一つでした。

中州通り沿い 北随神

北随神は、現在鹿児島東西道路の新トンネル工事の進む中州通り沿いに鎮座しています。かつての武村との境に位置。

鹿児島県立甲南高等学校の一画に鎮座しており、こちらも鹿児島に住んでいれば目にする機会も多そうです。

正面の中州通りには荒田川という小川も並行していますが、そちらは大部分が人工の排水路として整備された側面の強い水路です。元々このあたりには田上川の分流が流れていたとする説もあります。

以上が、現在の実際の四随神碑の様子になります。

あとがき

今回、鹿児島市街地に隠された由縁ある祠をご紹介しました。東西南北ということで、四つ巡ったら何かRPG的なイベントでも発生しそうな感じがします。鋼の錬〇術師でいうところの国土錬成陣のような……。実際この記事を執筆するまでには何も起きていませんが……強いて言うなら最近世間を賑わせているNintend〇 Swit〇h2の予約抽選に当選したぐらいです。これも荒田八幡宮のご縁かもしれません。元をただせば神社は感謝をする場所であって願いが叶う云々は関係ありませんがね。

西随神のあたりを唐湊というんだが、かなり昔はそのあたりまで海が入り込んでいて、唐船の港になっていた事が地名の由来とされているんだ。

とどのつまり言い伝え通りであれば現在の鹿児島市街地はその昔大部分が海だったってことだな。実際、近くを流れる甲突川もかなり遡上ところまで古くは海だった痕跡や言い伝えが残されているぜ